Чернышёва площадь (ныне – площадь Ломоносова), дом 2

Большую часть XIX в. Археографическая комиссия проработала в здании министерства народного просвещения по адресу Чернышева площадь, дом 2. Подобное подселение научных учреждений в здание МНП на тот момент было привычной практикой: с комиссией долгое время соседствовало Русское географическое общество. В перечень помещений комиссии входили не только хранилища, но и жилая комнаты для правителя дел, который помимо выполнения руководящих обязанностей, отвечал за сохранность фондов. Рост научного статуса Археографической комиссии, признание ее заслуг современным историками не сопровождалось улучшением ее инфраструктуры и материального положения. За несколько десятилетий ее помещения пришли в упадок. Такое описание получили комнаты, занимаемые комиссией, в записке, отправленной на имя министра народного просвещения П. С. Ванновского в начале XX в.: «недостаток света и воздуха, неисправность печей, выбрасывающих при топке дым, ветхость фановых труб, дающих постоянные течи, непрочность полов, загроможденных, по необходимости, значительными тяжестями и грозящих падением». Наполнение хранилища, расширение издательской деятельности комиссии, заставляло заниматься поисками новых помещений.

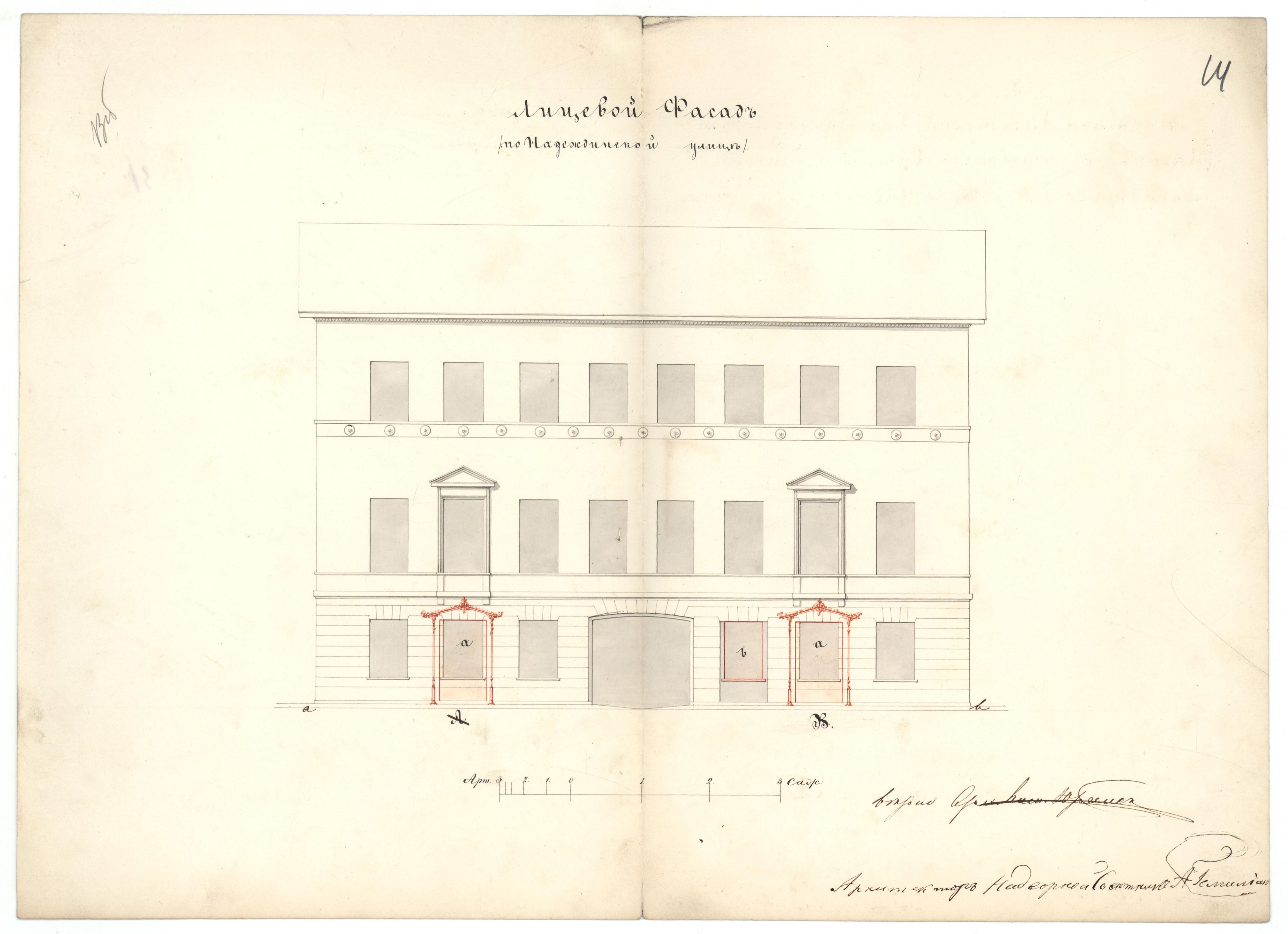

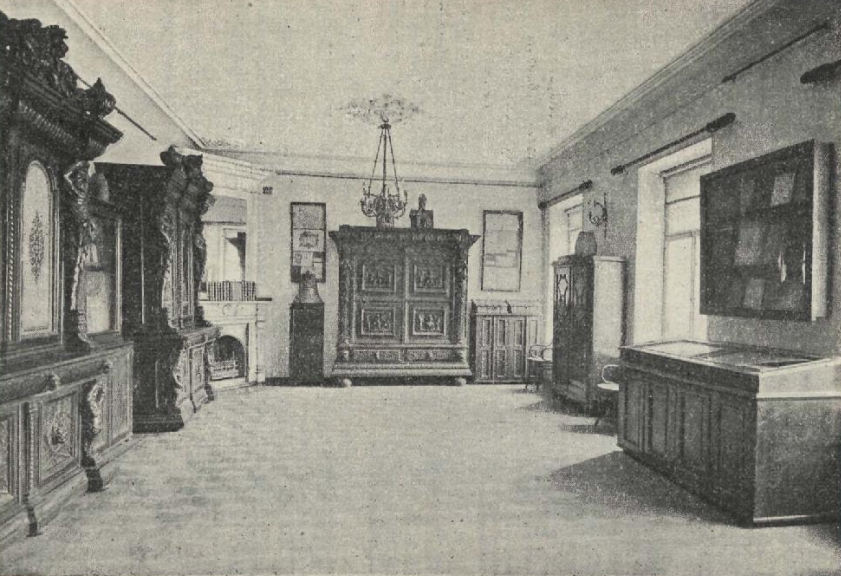

Надеждинская улица (ныне – улица Маяковского), дом 27

В марте 1901 г. председатель Археографической комиссии граф С. Д. Шереметев отправил обращение на имя Николая II, в котором констатировал: «скудное, приниженное положение старейшего учреждения в России, издающего важнейшие исторические памятники прошлого, крайняя опасность чердачного помещения хранящего драгоценнейшие акты – вынуждают к откровенному признаю ненормальности современного положения». Прошение Шереметева возымело действие и в этом же году министерство выделило средства на поиск и обустройство новых помещений. После долгих согласований, продлившихся до начала 1902 г. выбор пал на дом Н. В. Брянчаниновой, представлявшей собой флигель здания, располагавшегося на Надеждинской улице, дом 27. Помимо комиссии в здании располагались комитет попечительства о русской иконописи, Общество ревнителей русского исторического просвещения, Русского генеалогическое общество. Поскольку фонды Археографической комиссии росли не в пример быстрее ее «соседей» по зданию, то вплоть до 1917 г. руководству комиссии проходилось регулярно вести переговоры об уступках помещений, необходимых для хранения фондов или проживания сторожей.

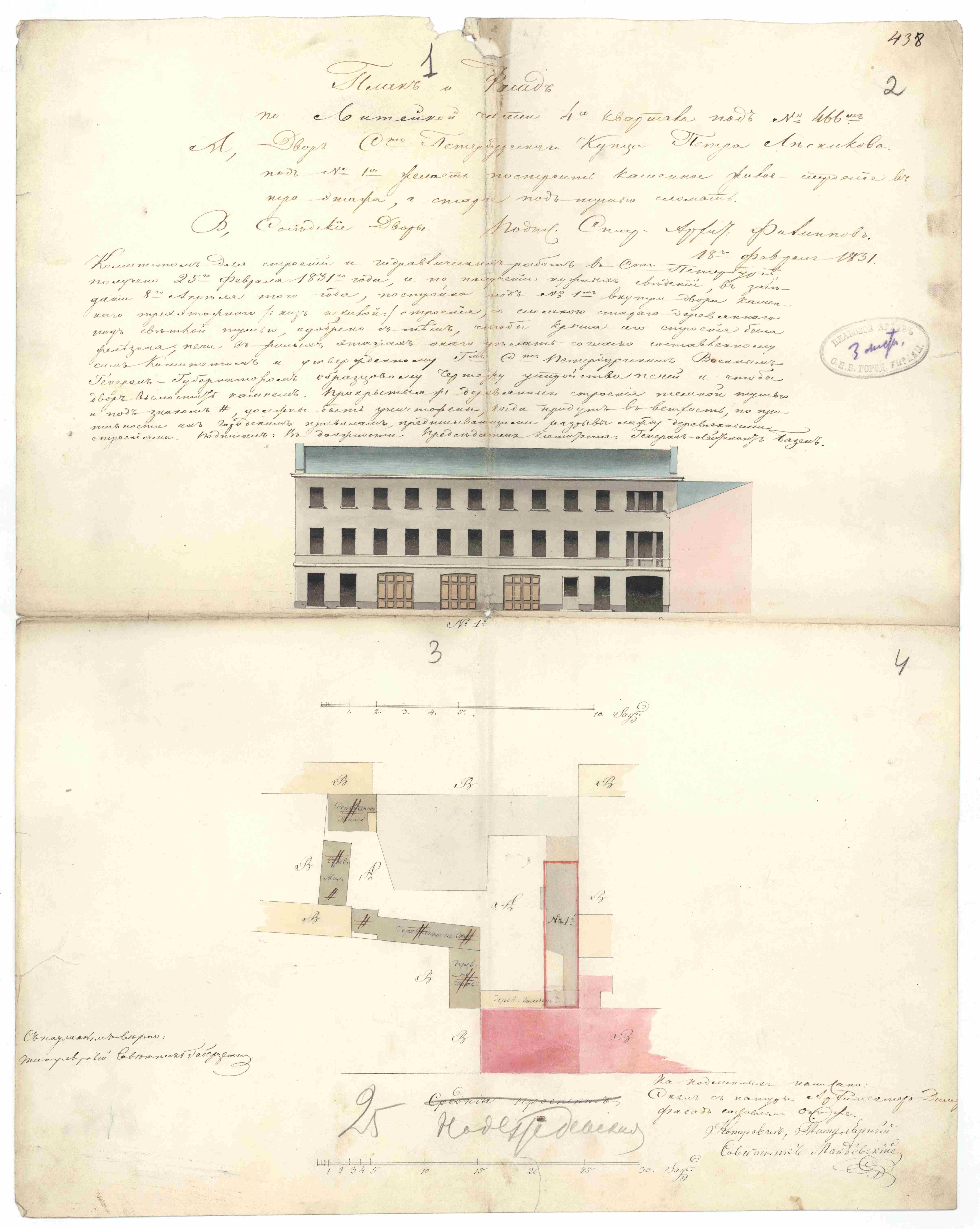

Тучкова набережная (ныне – набережная адмирала Макарова, дом 6), дом 2

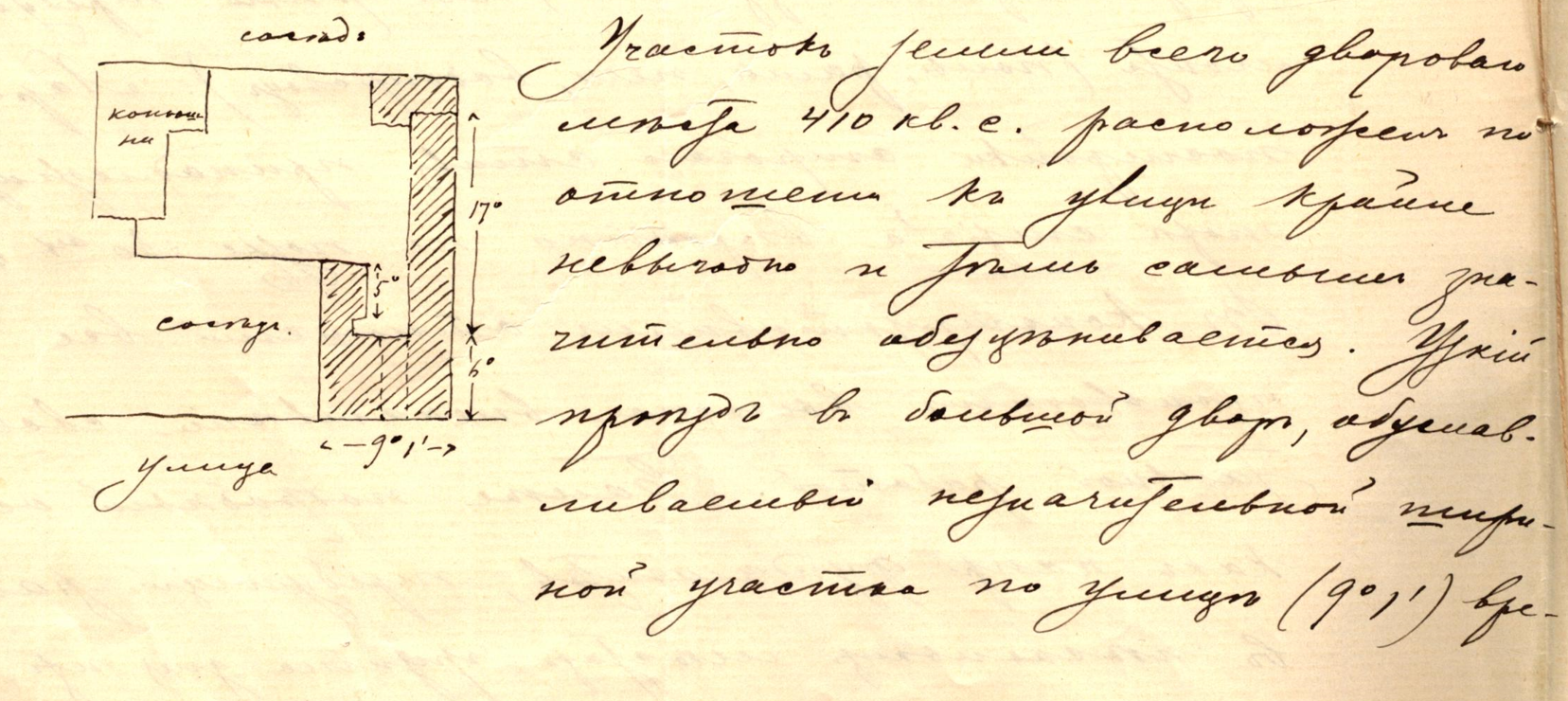

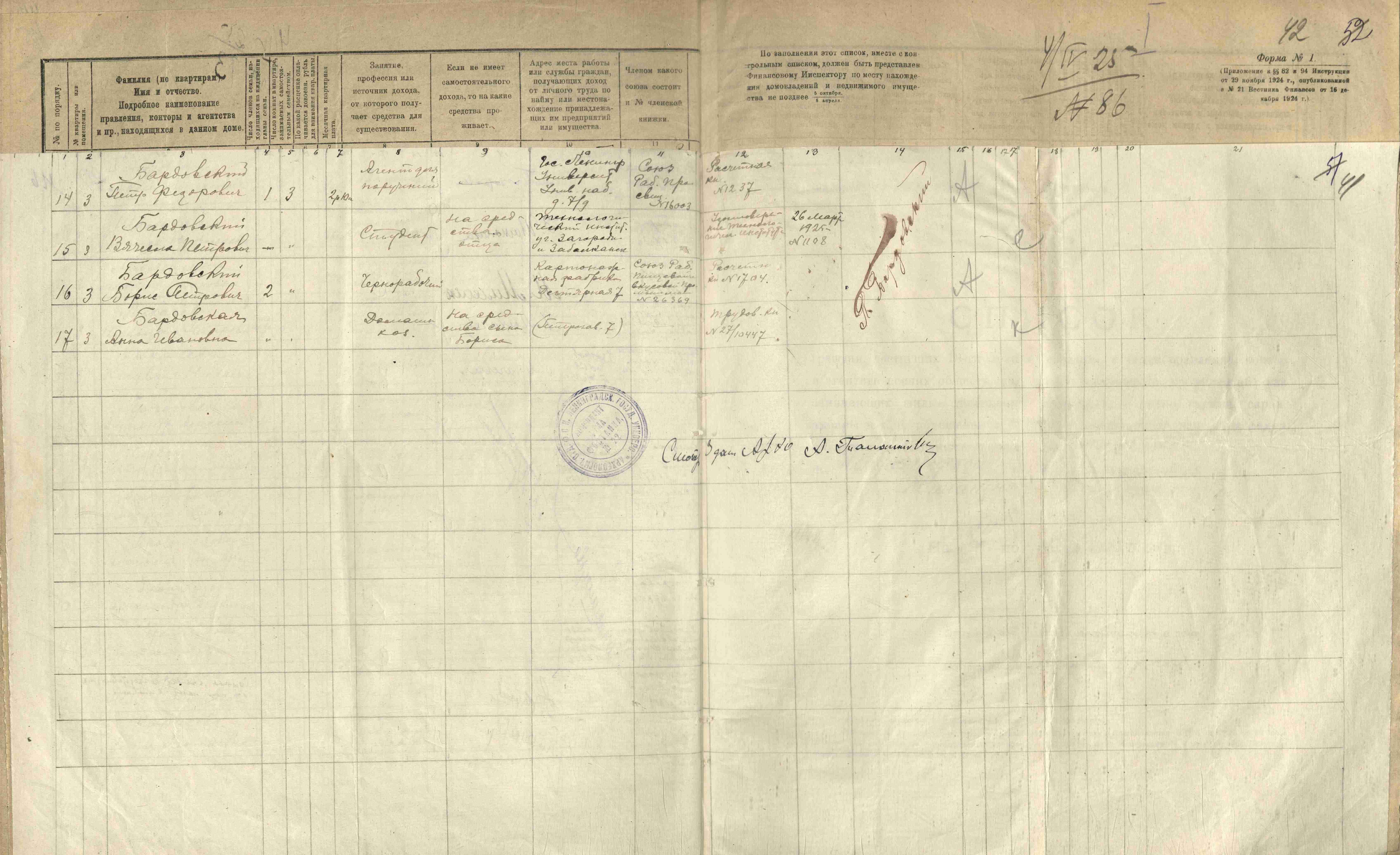

После довольно продолжительного упадка в деятельности Археографической комиссии, к середине 1920-х гг. ее сотрудникам удалось наладить активную работу, чему в немалой степени способствовало ее передача в ведение Академии наук. Расширение комиссии, как с точки зрения кадрового состава, так и с точки зрения увеличения числа хранимых фондов, ставило вопрос о переезде в новое здание. Помещения на Надеждинской улице скоро переставали соответствовать масштабам работы. Книгохранилище в старом здании было рассчитано на 17 тысяч томов, в то время как по оценкам сотрудников для продолжения работы требовалось разместить 50 тысяч томов. Однако и новые помещения, предлагаемые в пользование, были далеки от идеального состояния. Как и многие академические учреждения, комиссию предполагалось разместить на Тучковой набережной (ныне – набережная Макарова, дом 6). Археографической комиссии отводилось 5 помещений на 3 этаже и 12 – на втором. В них же должна была разместиться квартира правителя дел комиссии В. Г. Дружинина. Еще осенью 1925 г. будущие помещения находилось в самом плачевном состоянии: в полах были дыры, отсутствовали замки в дверях и летние рамы. Результаты обследования свидетельствовали: чтобы попасть в помещение книгохранилища следовало «пройти через длинный проход, загруженный железной ломью и всяким хламом, служащий уборной для жителей дома и полный зловоний, рискуя разорвать сапоги или галоши и, в лучшем случае, запачкать их зловонной грязью». Членами комиссии был составлен список ремонтных работ, которые необходимо было провести в самое ближайшее время, и вскоре переезд на Васильевский остров состоялся.

Университетская набережная, дом 5

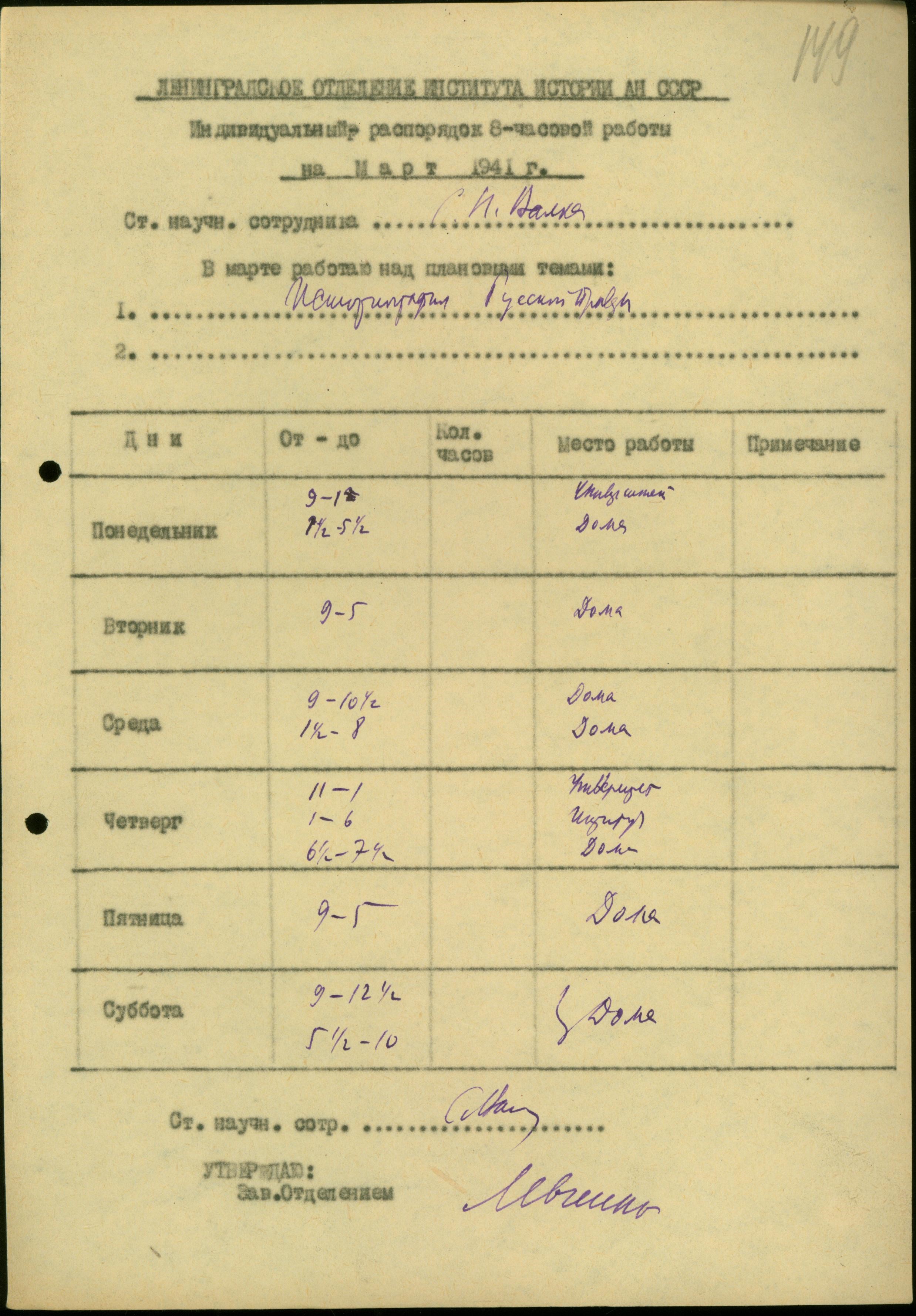

Наименее продолжительным местом пребывания Историко-археографического института (образованного на базе комиссии) стало главное здание Академии наук СССР, располагавшееся на Университетской набережной, дом 5. Для этого периода была характерна активная реорганизация ленинградских учреждений, связанных с исторической наукой: была возрождена и вскоре упразднена Историческая комиссия (1934-1935 гг.), реорганизован ИДКП, ликвидирован Институт истории Ленинградского отделения Коммунистической академии. 29 марта 1936 г. на базе Историко-археографического института было создано Ленинградское отделение института истории АН СССР, которое вобрало в себя большинство сотрудников и фондов названных учреждений.

Биржевая линия, дом 1

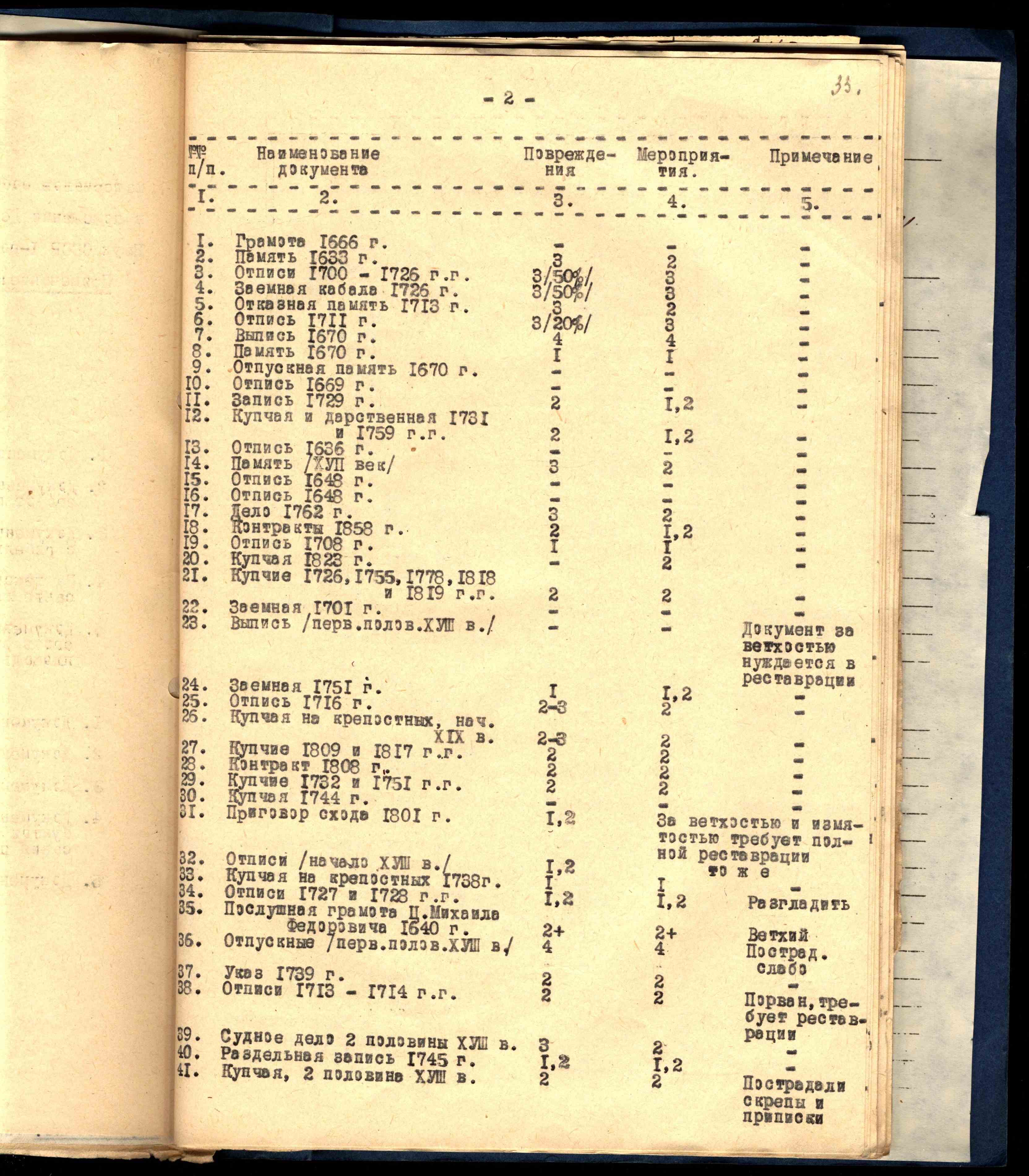

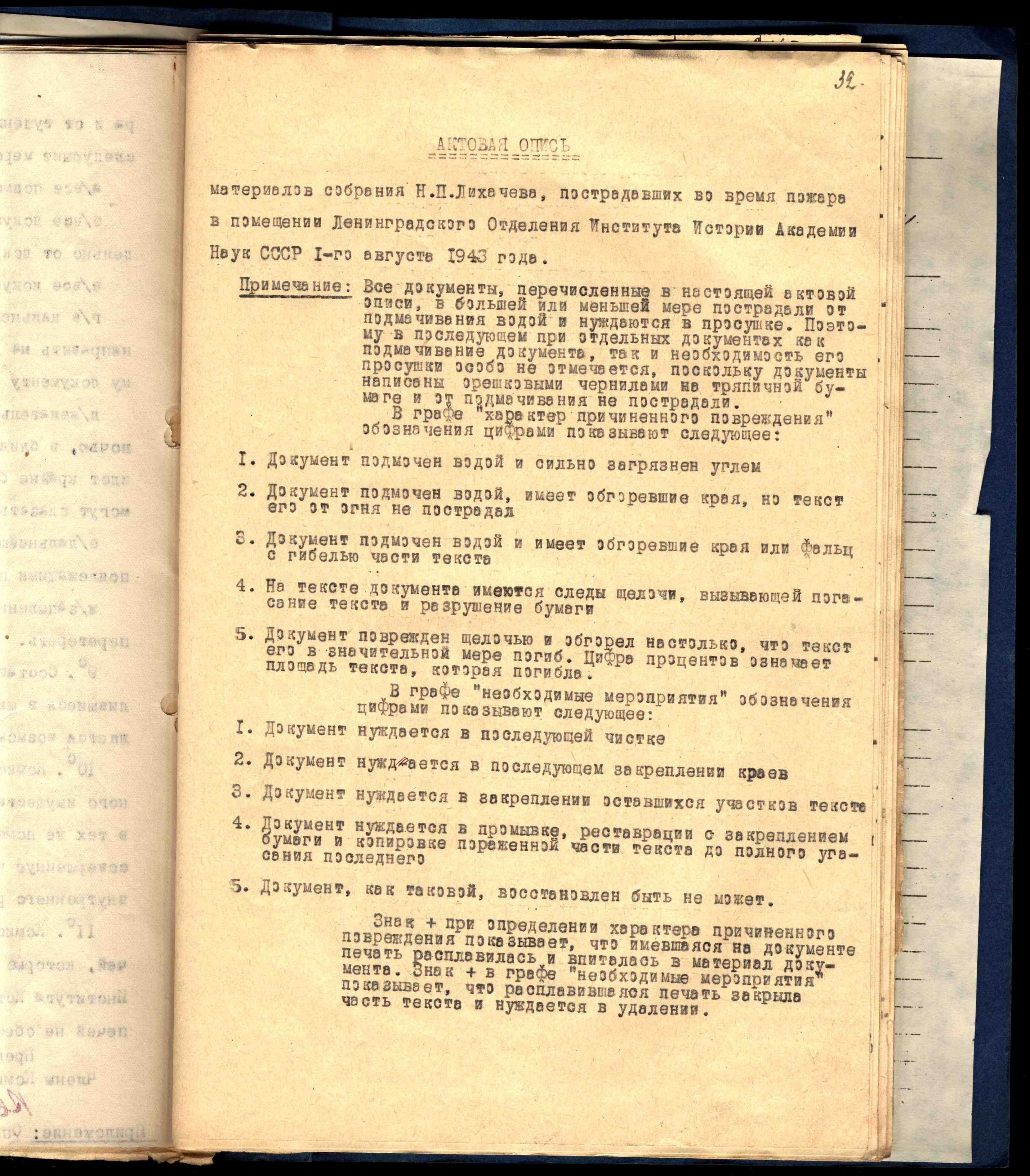

В конце 1930-х гг. Ленинградское отделение института истории АН СССР было окончательно перемещено в здание Библиотеки академии наук. Здесь же ЛОИИ пережил годы блокады Ленинграда. Часть сотрудников института была эвакуирована, некоторые ушли на фронт, но работа института не остановилась. От голода скончалось 24 сотрудника, в т.ч. многие признанные историки С. А. Жебелев, С. А. Аннинский, Н. Ф. Лавров, Н. С. Чаев и др. Так К. Н. Сербина вспоминала блокадные будни сотрудников института: «Рано и прочно замерзла Нева, поэтому для сокращения пути все ходили по льду, я тоже всегда ходила в ЛОИИ от Дома ученых наискосок до Ростральных колонн по Неве. Однажды обстрел застал меня на Неве, снаряды пробивали лед и в воздух вздымались мощные фонтаны воды, было очень красиво, но и жутко, но идти надо было и я шла. К началу января вышли из строя водопровод и канализация. За водой приходилось ходить на Неву и черпать ее лежа из проруби». Одной из главных задач института стало сохранение фондов архива и библиотеки – они были перемещены в цокольный этаж БАН.

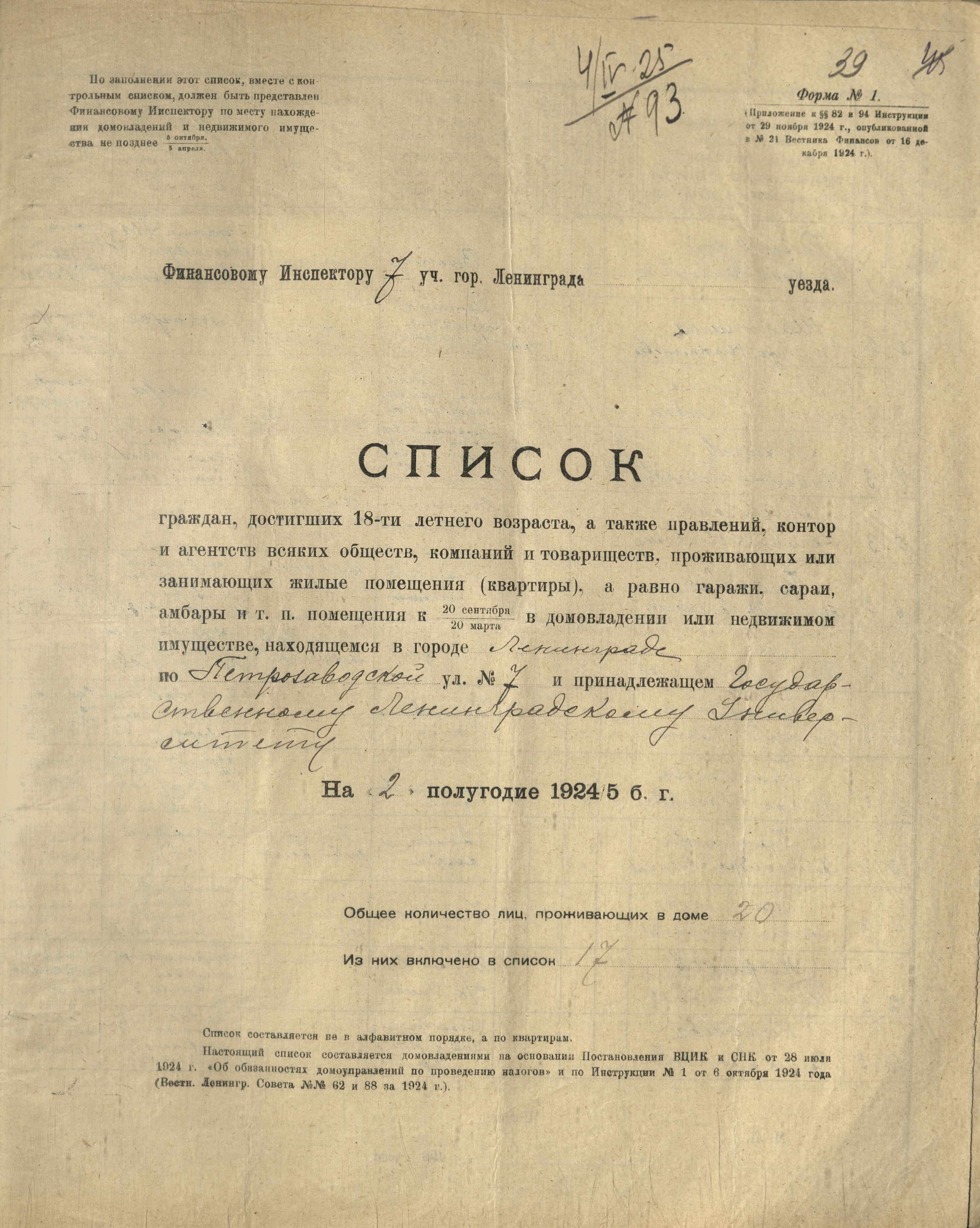

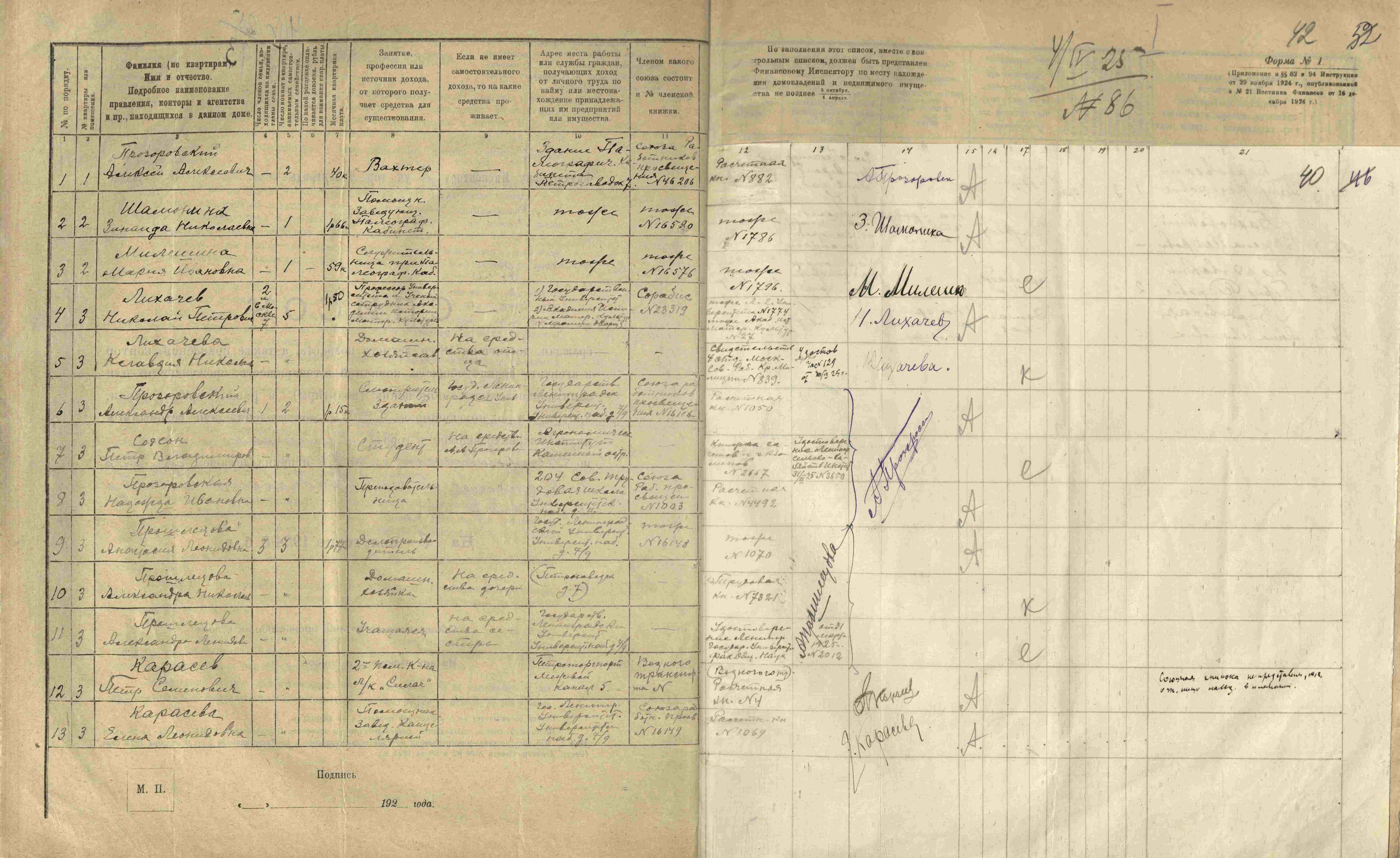

Петрозаводская улица, дом 7

В 1966 г. институт получил новое здание на улице Петрозаводской, дом 7, где продолжает свою работу и в настоящее время. Переезду на новый адрес посвящен кинохроника В. Н. Гинева «Особняк в переулке». Нельзя не отметить, что связь института с домом на Петрозаводской началась задолго до 1960-х гг.

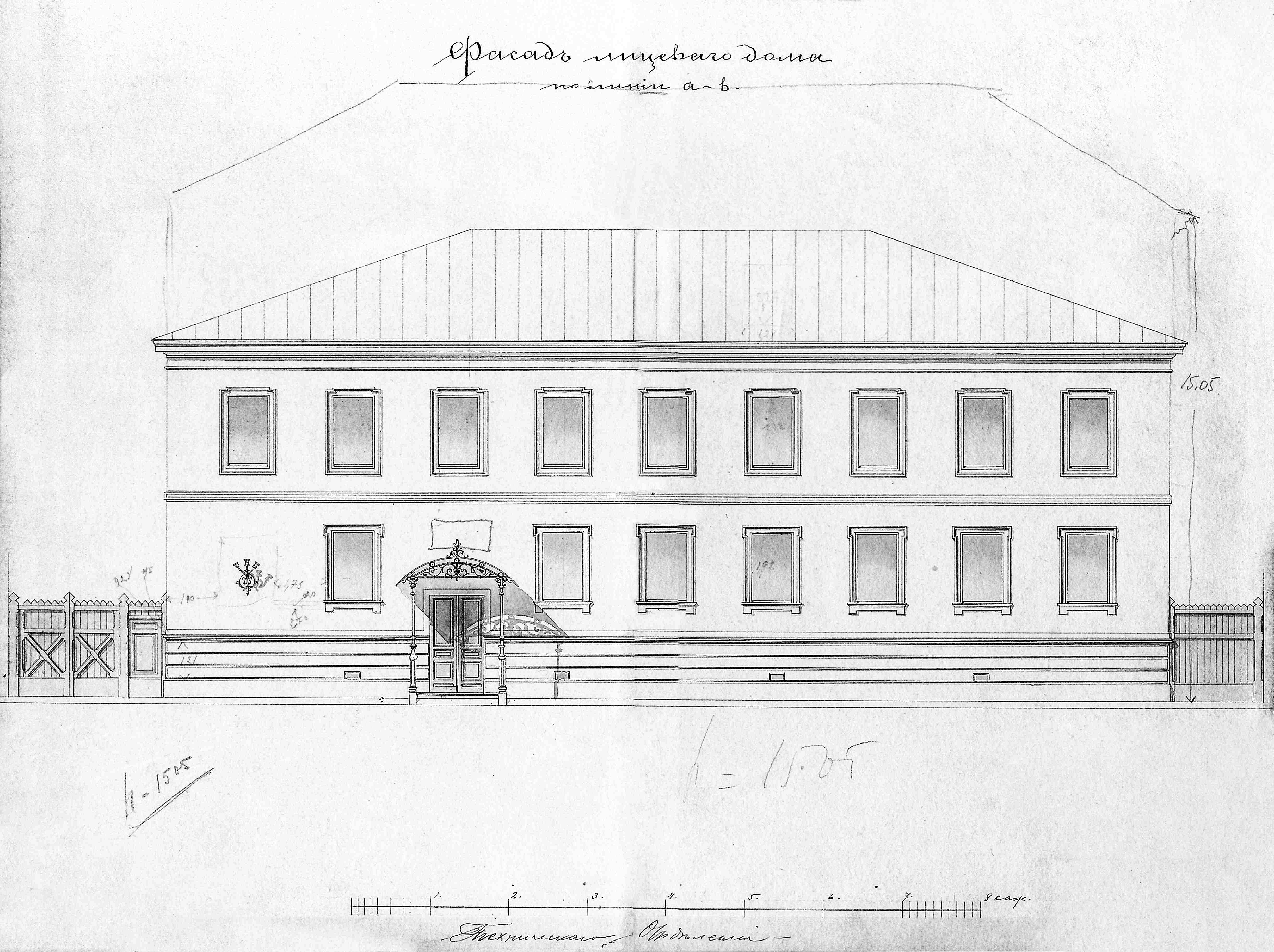

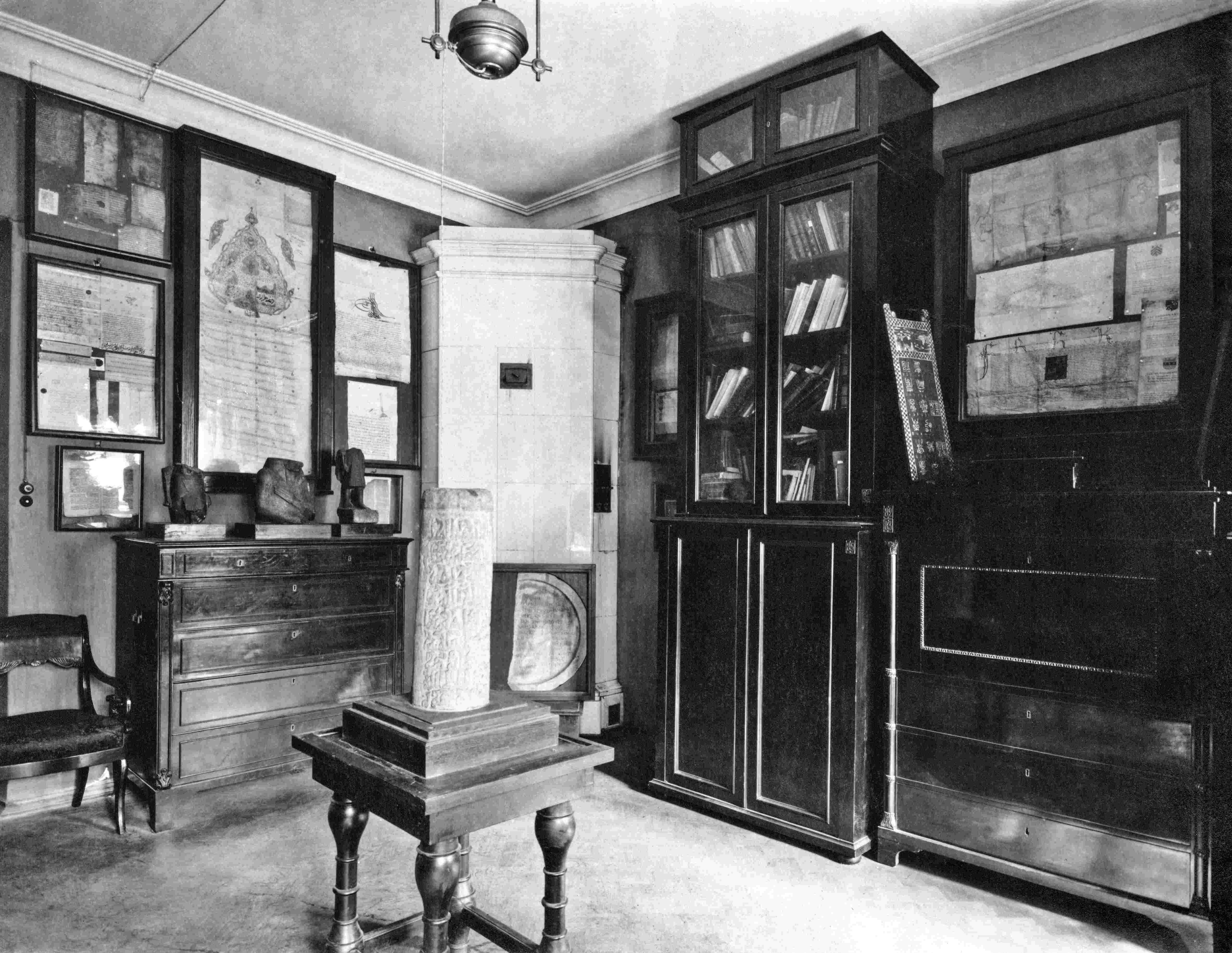

Фигурой, объединяющей историю института с «особняком в переулке», является выдающийся историк Николай Петрович Лихачев (1862-1936). В 1903 г. на средства его тещи по проекту известного архитектора Е. С. Воротилова был построен двухэтажных особняк. Вскоре рядом с ним появился флигель, а в 1912 г. к обоим зданиям был пристроен третий этаж. Как вспоминал сын историка: «Снаружи особняк на Петрозаводской был чрезвычайно прост — никакой архитектуры. Говорят, что архитектор даже отказался от денег за фасад. Это была воля отца — он не хотел, чтобы дом выделялся из общей массы домов — тогда окраины Петербурга».

Новое здание служило не только домом для большой семьи Н. П. Лихачева, но и местом размещения его богатой коллекции книг, печатей, монет, икон, глиняных табличек. Под хранилище были отданы комнаты первого этажа. Революция 1917 г. разрушила привычный уклад жизни особняка. Часть коллекций Лихачева была передана в РАИМК, а основные фонды переходили в ведение Археологического института. Однако полной реквизиции фондов избежать удалось. В 1918 г. на Петрозаводской, дом 7 был открыт Палеографический кабинет, а затем Музей палеографии во главе с самим Н. П. Лихачевым.

Начало 1930-х гг. стало новым ударом для Лихачева и его коллекции. В 1930 г. он был арестован и сослан в рамках сфабрикованного академического дела. А на следующий год Музей палеографии был преобразован в Институт книги документа и письма (ИДКП). Недолгое существование нового института оставило заметный след в исторической науке Ленинграда, однако обратной стороной его появления стало дробление коллекции Лихачева и передача ее в фонды в различных учреждений – Государственного Эрмитажа, Библиотеки академии наук, Историко-археографического института и др. Сам ИДКП был перемещен в помещения БАН. Вернувшийся в 1933 г. из ссылки Лихачев застал на месте своего дома аспирантское общежитие. История ИДКП завершилась в 1935-1936 гг., когда он после серии реорганизаций вошел в состав ЛОИИ АН СССР.