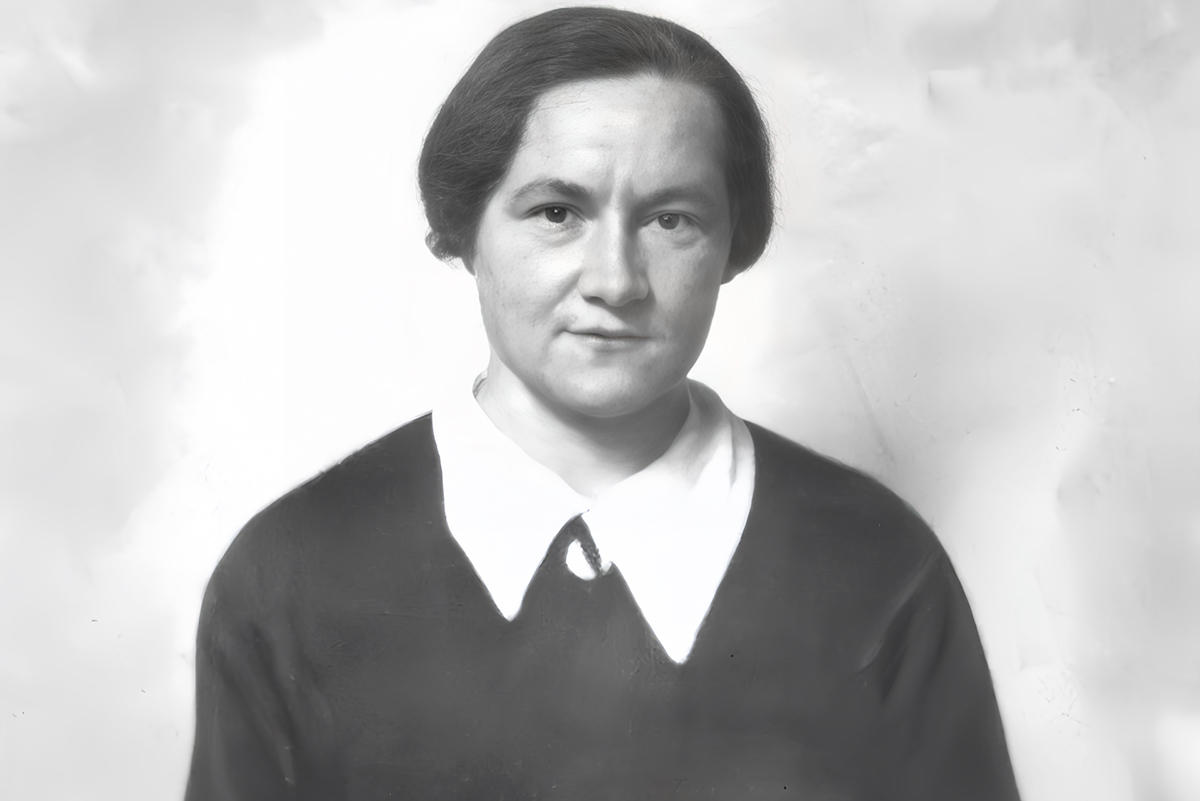

Болтунова (Амиранашвили) Анна Ивановна

(23 июня 1900 г., с. Дмитриевка Бузулукского у. Самарской губ. – Москва, 1991 г.)

Анна Ивановна родилась в многодетной семье. Отец, агроном по образованию, получив в наследство поместье и 1200 десятин земли, занимался сельским хозяйством. После Октябрьской революции работал в уездном земельном отделе г. Бузулука, скончался в 1921 г. во время эпидемии холеры.

В 1917 г. А. И. окончила Бузулукскую женскую гимназию с золотой медалью, затем 9 класс II-й Самарской женской гимназии. В 1918 г. она поступила в Самарский государственный университет на историко-филологический факультет. Учебу в университете А. И. совмещала с работой: сначала рабочей на огородах, затем библиотекарем в Клубе союза металлистов, а с января 1920 г. библиотекарем Кабинета истории древнего мира при Самарском университете.

В 1920 г. А. И. перевелась на историческое отделение Петроградского университета. Учителем А. И. стал проф. С. А. Жебелев. Под его руководством она занималась историей Греции и историей античного мира. По поручению С. А. Жебелева А. И. выполнила перевод диалога «Клитофонт», приписываемого Платону, подготовила вводную статью «К вопросу подлинности диалога “Клитофонт”» и комментарии. По окончании университета в 1922 г. эту работу она представила в качестве дипломной. Перевод и выдержки из статьи были напечатаны в IX томе «Полного собрания творений Платона» в новом переводе под редакцией С. А. Жебелева и др. (Л., Academia, 1924).

Во время учебы в Петроградском университете А. И. недолгое время работала делопроизводителем в Петрокоммуне. В мае 1921 г. ее приняли в Институт археологической технологии на должность научно-технического сотрудника. Ее первые научные изыскания начались с изучения материалов из раскопок Ольвии и Пантикапеи.

Переезд А. И. в Тифлис в 1923 г. был связан с замужеством. В Тифлисе она продолжила занятия папирологией, главным образом исследуя папирусы эллинистического периода. Под руководством проф. Г. Ф. Церетели А. И. приступила к изучению истории греческой литературы и греческого эротического романа. Одна из первых, посвященных этой теме, ее работ «Zur Entwickelungsgeschichte des griechischen erotischen Romans» (1928) была напечатана в «Bulletin de l’Université de Tiflis». А. И. самостоятельно занималась древними языками, эпиграфикой, изучая греческие надписи Музея Грузии, археологией, пользуясь консультациями профессоров Тифлисского государственного университета и рекомендациями акад. С. А. Жебелева. С 1928 по 1930 г. А. И. училась в аспирантуре Тифлисского университета по кафедре классической филологии, занимаясь специально историей античного романа.

По окончании аспирантуры в феврале 1931 г. А. И. была принята на должность научного сотрудника Краеведческого кабинета Закавказского коммунистического университета им. 26 Бакинских комиссаров. С 1 января 1932 г. по приглашению акад. Н. Я. Марра она перешла на работу в Институт кавказоведения ЗакФАН СССР научным сотрудником I разряда по истории и археологии. В течение нескольких лет А. И. участвовала в разведочных археологических экспедициях: осенью 1932 г. в организованной по инициативе Главнауки Наркомпроса ССР Грузии с Институтом кавказоведения АН СССР экспедиции в Колхидской низменности, весной 1933 г. в археологических раскопках Института кавказоведения и Музея Грузии, проводившихся в связи с мелиорацией в районе г. Поти. В 1933 г. А. И. была избрана ученым секретарем Комитета по охране памятников культуры и занималась организацией археологических исследований на территории новостроек в Грузии. В дальнейшем, в марте 1935 г., она была назначена инспектором по археологическим работам на новостройках. Службу в Комитете по охране памятников культуры А. И. совмещала с работой в Грузинском филиале АН СССР.

В 1930-е годы А. И. занималась исследованием одного из погребальных комплексов первых веков н.э. Западной Грузии. Итогом этой работы стала опубликованная в 1935 г. монография «Новая находка в низовьях реки Ингура».

По решению Президиума ЦИК Грузии и Института кавказоведения осенью 1935 г. А. И. была направлена в Ленинград в аспирантуру Академии наук и 2 октября зачислена аспирантом Института языка и мышления имени акад. Н. Я. Марра. В мае 1936 г. переведена в аспирантуру Ленинградского отделения Института истории АН СССР (ЛОИИ).

5 марта 1937 г. А. И. защитила кандидатскую диссертацию «Юго-Восточное Причерноморье и Рим в I в. н. э.». Оппонентами на защите выступили акад. С. А. Жебелев и проф. С. И. Ковалев. После окончания аспирантуры А. И. была зачислена докторантом ЛОИИ и начала работу над докторской диссертацией по истории Колхиды в античную эпоху (предварительное название «Колхида в древности»). В секторе истории древнего мира она исполняла обязанности ученого секретаря. 15 января 1939 г. А. И. была принята в штат ЛОИИ на должность старшего научного сотрудника и сразу же вошла в состав научной группы по написанию IV тома Всемирной истории, в частности глав по истории эллинизма. В течение 1939‒1941 гг. ею были подготовлены главы «Политическая история Селевкидов», «Внутренний строй царства Селевкидов», «Армения Эллинистического периода» (гл. 10), «Пергам, Каппадокия, Вифиния», «Греческие города западного побережья Малой Азии».

В 1937 г. А. И. начала преподавать в Ленинградском государственном университете на историческом факультете и продолжала работать до эвакуации университета в марте 1942 г. В сентябре 1940 г. была утверждена в ученом звании доцента по кафедре «История древнего мира». В течение 1940‒1941 г. также читала курс лекций в Педагогическом институте им. А. И. Герцена.

Начало Великой Отечественной войны застало А. И. в Ленинграде. Вместе с сотрудниками ЛОИИ она рыла окопы на подступах к городу, работала в МПВО Академии наук, участвовала в очистке города весной 1942 г. А. И. исполняла обязанности ученого секретаря Объединенного Ученого совета гуманитарных учреждений АН СССР в Ленинграде, организованного в то время под председательством акад. И. Ю. Крачковского. С января до середины июля 1942 г. была ученым секретарем ЛОИИ. В июле 1942 г. А. И. с группой научных сотрудников института уехала в эвакуацию в г. Елабугу Татарской АССР. В период эвакуации, помимо работы в ЛОИИ, она преподавала в Воронежском государственном университете, находившемся в 1941–1943 гг. в Елабуге. Осенью 1943 г. по распоряжению акад. В. П. Волгина А. И. была вызвана в Москву, где в составе московского сектора античной истории Института истории АН СССР продолжила работу по написанию последней главы IV тома Всемирной истории.

Заслуги А. И. отмечены правительственными наградами — медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941‒1945 гг.».

В июле 1944 г. А. И. вернулась в Ленинград и возобновила работу над докторской диссертацией. Монография «Социальный и политический строй Иберии в античный период», которую она готовила в 1946–1948 гг., осталась незавершенной. Как специалист в области эпиграфики, в 1949 г. А. И. была включена в состав научного коллектива, готовившего издание «Корпуса боспорских надписей» (М.; Л. 1965). После смерти С. А. Жебелева этот коллектив в послевоенные годы возглавил С. Я. Лурье. А. И. занималась сверкой копий надписей с оригиналами, хранящимися в разных музеях страны, пополнением фотоархива и сбором новых фотоматериалов, проверкой данных о состоянии надписей и т. п. Фотоархив Корпуса Боспорских надписей был опубликован через 40 лет. О ее работе А. К. Гаврилов, руководитель научного коллектива, подготовившего материалы фотоархива к публикации, и автор вступительной статьи к «Корпусу боспорских надписей: Альбом иллюстраций» (СПб., 2004) писал: «Фотосъемкой на местах и в музеях (наряду с обмерами памятников и сверкой текстов по оригиналам) в рамках ИА АН СССР по-прежнему ведала А. И. Болтунова, которая <…> сыграла если не ключевую, то очень существенную роль… Как можно было ожидать от ученого эпиграфиста, приверженного полевой археологической работе, Болтунова снабжала редакцию фотографиями весьма высокого качества <…> она приводила памятники в порядок перед тем, как делался снимок».

Совместно с Т. М. Новожиловой А. И. подготовила к печати сборник работ акад. С. А. Жебелева «Северное Причерноморье. Исследования и статьи по истории Северного Причерноморья античной эпохи» (М.; Л., 1953). Помимо подбора и сверки материала с рукописными пометами на полях оттисков статей из личной библиотеки С. А. Жебелева, А. И. подготовила также рукописи двух неопубликованных работ, сохранившихся в черновиках в архиве ученого.

В декабре 1951 г. Анна Ивановна была уволена с формулировкой «в связи с изменением структуры ЛОИИ и плана научно-исследовательской работы».

Дальнейшую научную деятельность А. И. связала с Институтом археологии АН СССР. В 1950‒1960-х гг. более 10 лет она работала в составе Нижне-Донской экспедиции Института археологии и Ростовского областного музея краеведения, руководя раскопками Танаиса и его некрополя. Итогом явилась серия статей по истории этого древнего города.

Интерес к древней истории Грузии, проявившийся в первых научных работах, сопутствовал всей последующей научной деятельности А. И. Она продолжала заниматься исследованием античных памятников Закавказья. Результаты этих исследований были обобщены ею в главах «Очерков истории СССР» (т. 1, 1956) и «Истории СССР» (т. 1, 1966).

Анна Ивановна Болтунова скончалась в 1991 г. в Москве.

М. Н. Румынская

Биографические сведения даны по материалам: СПбФ АРАН. Ф. 133. Оп. 3. Д. 149, 150.

Литература

- К 90-летию Анны Ивановны Болтуновой // ВДИ. 1990. № 3. С. 224.

- Памяти А. И. Болтуновой (1900‒1991) // ВДИ. 1992. № 2. С. 231‒232.

- Гаврилов А. К. К истории КБН и его фотоархива // Корпус боспорских надписей: Альбом иллюстраций (КБН-альбом). СПб., 2004. С. 395‒413.

Избранные труды:

- Клитофонт / Пер., введ., примеч. А. И. Болтуновой // Полное собрание творений Платона. В 15 т. / Под ред. С. А. Жебелева и Э. Л. Радлова. Л., 1924. Т. IX. С. 133‒143. (Труды Петербургского философского общества).

- О греческой надписи из окрестностей Мцхета // Известия ГАИМК. Л., 1927. Т. V. С. 409‒411.

- Греческие надписи Музея Грузии // Bulletin du Musée de Géorgie. Т. IV. Тифлис, 1928. С. 189‒202.

- Zur Entwickelungsgeschichte des griechischen erotischen Romans (Der Roman des Chariton) // Известия Тифлисского университета. 1929. Т. IX. С. 95‒106 (на нем. яз.).

- Un camée antique à Tiflis // Revue Archéologique. Paris. 1931. Cinquième Série. T. 33. P. 41‒46.

- Новая находка в низовьях р. Ингура. Тифлис, 1935. 78 с.

- Иберия и римская экспансия в Азии (к истории древней Грузии) // ВДИ. 1938. № 4. С. 161‒173.

- Восстание Аникета // ВДИ. 1939. № 2. С. 57‒67.

- Греческие надписи Армавира // Известия армянского филиала АН СССР. Ереван, 1942. № 1‒2. С. 35‒61.

- Описание Иберии в «Географии» Страбона (XI, 3, 1‒6) // ВДИ. 1947. № 4. С. 142–160.

- К вопросу об Армизи // ВДИ. 1949. № 2. С. 228‒240.

- Танаисская надпись, IOSPT, II, 454 // ВДИ. 1950. № 3. С. 97–104.

- Из черновиков В. В. Латышева // ВДИ. 1951. № 2. С. 120–126.

- К надписи IOSPE, II, 400 // ВДИ. 1954. № 1. С. 168‒176.

- Возникновение классового общества и государственной власти в Иберии (доклад, читанный 1 декабря 1955 г. на заседании Ученого совета Института истории материальной культуры) // ВДИ. 1956. № 2. С. 28‒43.

- Надпись под статуей из Горгиппии // Советская археология. 1958. № 28. С. 110‒116.

- Надписи Боспора (заметки и публикации) // ВДИ. 1959. № 4. С. 92–110.

- Ранний Танаис // Археологические раскопки на Дону. Ростов-на-Дону. 1962. C. 78‒94.

- Античные города Грузии и Армении // Античный город. М., 1963. С. 153‒169.

- Проксенический декрет из Анапы и некоторые вопросы истории Боспора // ВДИ. 1964. № 3. С. 136–149.

- К истории Танаиса (по данным эпиграфики) // Klio. 1964. № 42. С. 195–208.

- Неизданные надгробия из Керчи и окрестностей // ВДИ. 1965. № 2. С. 95–101.

- О культе Зевса Сотера на Боспоре // Культура античного мира. К сорокалетию научной деятельности Владимира Дмитриевича Блаватского — его друзья, товарищи, ученики. М., 1966. С. 29‒38.

- Несколько слов о «Корпусе боспорских надписей» (письмо в редакцию) // ВДИ. 1966. № 4. С. 230‒232.

- Греческие надписи в донских музеях // Нумизматика и эпиграфика. М., 1965. № 5. С. 75–95.

- Метрическая эпитафия из Пантикапейского некрополя // ВДИ. 1968. № 2. С. 130–132.

- Новая строительная надпись из Танаиса // Античная история и культура Срединоземноморья и Причерноморья. Сборник статей: к столетию со дня рождения aкад. С. А. Жeбелeвa (1867‒1967). Л., 1968. С. 46‒55.

- Был ли Танаис разрушен Полемоном? // ВДИ. 1969. № 2. С. 56‒65.

- Колхидки // ВДИ. 1973. № 4. С. 92–108.

- Аргонавты и Колхида // Известия Академии наук Грузинской ССР. Серия истории, археологии, этнографии и истории искусства. 1976. № 3. С. 37‒44.

- Зевс Отчий и Зевс Спаситель // ВДИ. 1977. № 1. С. 176–183.

- Из эпиграфических коллекций Новороссийского историко-краеведческого музея // ВДИ. 1979. № 2. С. 80–88.

- Эллинские апойкии и местное население Колхиды // Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья (Цхалтубо, 1977 г.). Тбилиси, 1979. С. 256‒274.

- Новые эпиграфические материалы из Горгиппии // ВДИ. 1982. № 3. С. 61–66.

- Надписи Горгиппии (из находок 1971–1981 гг.) // ВДИ. 1986. № 1. С. 43–61.

- Надпись Пифодориды из раскопок Гермонассы // ВДИ. 1989. № 1. С. 86–92.

- О культе женского божества в Танаисе // Краткие сообщения Института археологии. 1991. Вып. 204. С. 46‒49.