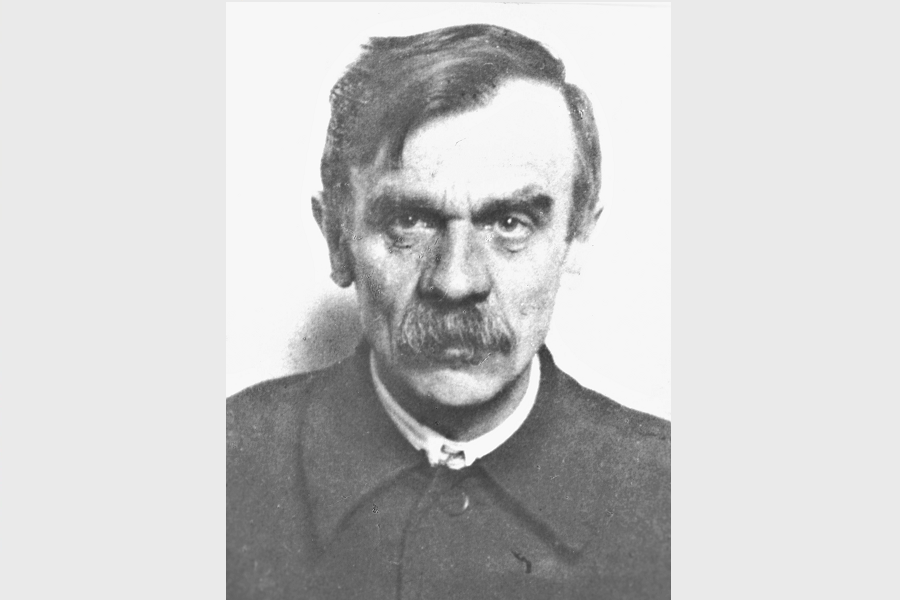

Лавров Николай Федорович

(24 ноября (7 декабря) 1891 г., Череповец, Новгородской губ. ‒ январь 1942 г., Ленинград)

Николай Федорович родился в Череповце. Отец, Федор Федорович Лавров (ум. 1919), был сыном сельского священника, окончил Историко-филологический институт и до конца жизни работал учителем истории и географии Череповецкого реального училища.

В 1909 г. Н. Ф. окончил Реальное училище в Череповце и после сдачи дополнительного экзамена по латинскому языку поступил в Петербургский университет. Будучи студентом Н. Ф. специализировался в области русской истории, занимался в семинарах С. Ф. Платонова и А. Е. Преснякова. Под руководством А. Е. Преснякова разрабатывал тему Никоновской летописи. Специальной темой занятий Н. Ф. были московские летописи. Зачетное сочинение «Заметки о Московских летописях XVI века» Н. Ф. писал у С. Ф. Платонова.

В 1916 г. по окончании университета Н. Ф. по предложению С. Ф. Платонова был оставлен при университете для подготовки к профессорской должности. Но гражданская война прервала связи с университетом. В автобиографии Н. Ф. писал, что, «будучи в отпуску из университета, летом 1918 г. на родине жены в г. Самаре», он оказался свидетелем выступления чехословацкого корпуса. Затем «осенью 1918 г. переехал в г. Омск, где работал в Книжной палате» научным сотрудником. Причины перемещения в Омск Н. Ф. не раскрываются, но даты совпадают с историей Комуча и возникновения Омского правительства.

После поражения Колчака Н. Ф. вернулся в Самару. В 1920 г. Н. Ф. работал в Самаре в губернском архивном бюро научным сотрудником, затем в 1921‒1924 гг. в Москве в Центрархиве. С 1924 г. — в Ленинградском отделении Центрархива, назначен архивистом 3-го отделения юридической секции ЛО Центрархива. В 1925 г. — член разборочной комиссии. В 1926 г. переведен в Ленинградский губархив (бюро), где последовательно занимал должности инструктора, инспектора и научного сотрудника. В 1932 г. взят на работу редактором в Ленинградское областное архивное управление. Процедуру «чисток», начавшихся в начале 30-х годов в Академии наук и научных учреждениях, пришлось пройти и Н. Ф. Для него она закончилась без последствий. 1933 г. — Н. Ф. обязался редактировать по планам Историко-археографического института статью В. О. Ключевского о летописях.

С этого времени начинается связь Н. Ф. с Историко-археографическим институтом (ИАИ), чему способствовало давнее знакомство с С. Ф. Платоновым. В 1934 г. Н. Ф. освобожден от должности в Архивном управлении в связи с переходом на работу в Академию наук и зачислен в ИАИ. В личном деле сохранилось объяснение причин перехода Н. Ф. на работу в ИАИ: «Основным мотивом поступления моего в Институт было желание принять участие в возобновившейся работе по изданию древних памятников русской истории, в частности, летописей». В 1935 г. Н. Ф. была присвоена степень кандидата исторических наук (без защиты). Тогда же он был переведен на должность специалиста ИАИ. В 1936 г. в связи с реорганизацией ИАИ и образованием Ленинградского отделения Института истории АН СССР (ЛОИИ) Н. Ф. стал старшим научным сотрудником ЛОИИ (группа раннего феодализма сектора истории народов СССР).

Во второй половине 1930-х годов Н. Ф. также преподавал на историческом факультете ЛГУ.

Материалы СПФ АРАН подтверждают, что работа по изданию летописей планировалась в ИАИ уже в 1934 г. и перешла затем в ЛОИИ, где была организована группа по изданию летописей, которую возглавил Н. Ф. Однако она просуществовала всего год.

После роспуска группы Н. Ф. был включен в состав коллектива под руководством Б. Д. Грекова по подготовке академического издания «Правды Русской». Н. Ф. подготовил к изданию значительную часть списков Русской Правды. Он занимался проверкой и сличением текстов, подготовкой их к печати. В предисловии к первому тому Б. Д. Греков подчеркнул его «исключительную» роль в выходе издания.

Кроме работы над Русской Правдой Н. Ф. был включен в другие проекты ЛОИИ. Ко второму тому намеченного к выполнению пятитомника по истории народов СССР Н. Ф. должен был писать раздел о Ростово-Суздальской земле. Как свидетельствуют материалы отчета, Н. Ф. подготовил статью «Церковь в конце XV ‒ начале XVI вв.» объемом до 1 п. л. Кроме того, он возобновил работу по составлению комментариев к Русской Правде ко второму тому издания.

В 1937 г. Н. Ф. был назначен заведующим Архивом ЛОИИ, продолжая оставаться сотрудником группы раннего феодализма.

В списке других работ Н. Ф., запланированных в ЛОИИ, видна характерная для многих сотрудников тех лет разбросанность в темах: декабристы, крестьянские волнения 1905 г., публикации письма Пушкина Дондукову-Корсакову, «Борьба за Северный морской путь — 18–20 вв.» (совместно с А. К. Дрезеном); участие в разборе материалов по истории заводов (Волховстрой, «Красный путиловец», «Красный треугольник») по заданию редакции «Истории заводов».

Но Н. Ф. не оставлял занятий историей русского летописания. В планах ЛОИИ конца 1930-х годов появилась монография Н. Ф. «Московские летописные своды конца XV века» и статья «Русская Правда и новгородские летописи». В отчете ЛОИИ за 1940 г. Н. Ф. обозначил монографию «Московское летописание». Работа должна была быть выполненной в 1940 г., но была перенесена на 1941 г. К. Н. Сербина вспоминала, что в блокаду погибла уже законченная монография Н. Ф. Лаврова.

В Архиве СПбИИ РАН в фонде Н. Ф. Лаврова (ф. 269) сохранились тетради, которые В. Г. Вовина определила как подготовительные материалы к этой монографии и ввела в научный оборот выдержки из них. В фонде хранится также текст доклада «История летописания в трудах М. Д. Приселкова», прочитанного Н. Ф. 13 февраля 1941 г. на заседании группы истории СССР до XIX в. в связи с скоропостижной смертью М. Д. Приселкова, копии различных списков Русской Правды с комментариями и др. материалы.

Николай Федорович Лавров скончался от голода в январе 1942 г. в блокадном Ленинграде.

В. Г. Вовина-Лебедева

Биографические сведения даны по материалам: СПФ АРАН. Ф. 133. Оп. 3. Д. 99, 43; ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 64387 (Николай Федорович Лавров. Личное дело 1914‒1915 уч. года); Архив СПбИИ РАН. Ф. 269 (Н.Ф.Лавров).

Литература:

- Соболев Г. Л. Ученые Ленинграда в годы ВОВ. 1941‒1945. М.; Л., 1966.

- Алпатова В. Д. Обзор фондов ученых-историков, погибших во время блокады Ленинграда. (По материалам Архива ЛОИИ СССР АН СССР) // АЕ за 1973 год. М., 1974. С. 246.

- Книга памяти Санкт-Петербургского университета. СПб., 1995. Вып.1. С. 159‒160.

- Вовина-Лебедева В. Г. Николай Федорович Лавров — исследователь летописания и критик А. А. Шахматова // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2008. № 3 (33). С. 16.

- Вовина-Лебедева В. Г. Н. Ф. Лавров, А. Н. Насонов, М. Д. Приселков и группа по изданию русских летописей 1936 г. // Летописи и хроники. Новые исследования. СПб., 2008. С. 290–308.

- Вовина-Лебедева В. Г. Н. Ф. Лавров за чтением А. А. Шахматова // Российская история. 2009. № 4. С. 132–146.

- Вовина-Лебедева В. Г. Школы исследования русских летописей: XIX‒XX вв. СПб., 2011. С. 498–679.

- Вовина-Лебедева В. Г. Историко-Археографический институт и Ленинградское отделение института истории в 1930-х гг. // Из истории ЛОИИ. Серия: Санкт-Петербургский институт истории РАН. Доклады и сообщения. СПб., 2015. С. 6–67.

Научные работы

- Александр III о Льве Толстом // Красный архив. Т. I, 1922. 417 с.

- К истории 9 января 1905 г. // Красный архив. Т. IV‒V (XI‒XII), 1925. С. 444‒448.

- К истории освобождения крестьян декабристом И. Д. Якушкиным // Красный архив. Т. VI (XIII), 1925. С. 250‒257.

- Крестьянские настроения весной 1905 г. // Красная летопись. Т. III, 1925. С. 26‒48.

- Декабристы. Отрывки из источников / Выявл. док., сост. М.; Л., 1926. 483 с. (Совм. с Ю. Г. Оксманом и Б. Л. Модзалевским).

- Диктатор 14 декабря (декабрист кн. С. П. Трубецкой) // Бунт декабристов. Юбилейный сборник, 1825‒1925 / Под ред. Ю. Г. Оксмана и П. Е. Щеголева. Л., 1926. С. 129‒222.

- Заметки о Никоновской летописи // Летопись занятий Археографической комиссии. Вып. 34. Л., 1927. С. 55‒90.

- Правда Русская / Выявл. списков, подгот. к печ. / Под ред. Б. Д. Грекова. Т. I. Тексты. М.; Л., 1940. 506 с. (Совм. с В. П. Любимовым, М. Н. Тихомировым, Г. Л. Гейермансом, Г. Е. Кочиным).