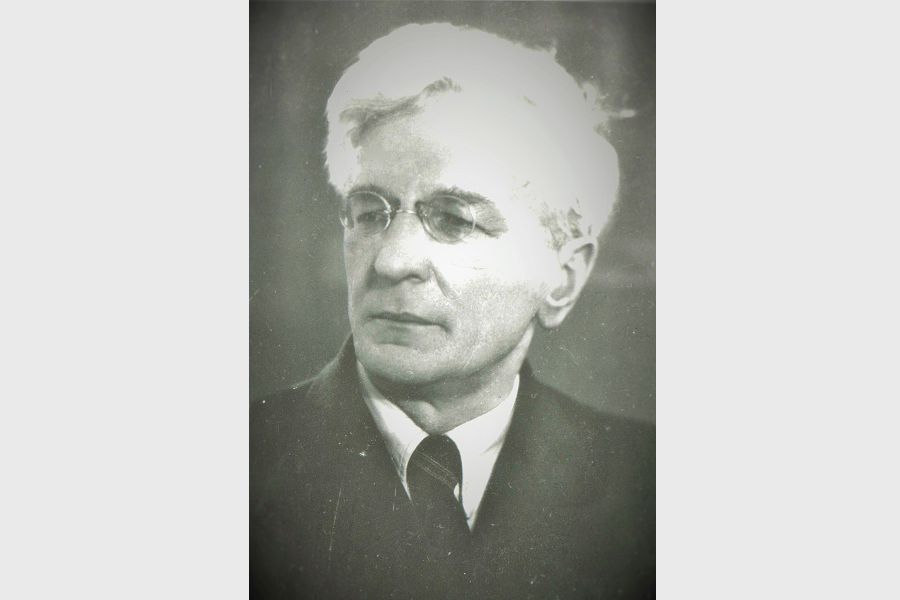

Лебедев Николай Степанович

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник

Годы работы в ЛОИИ АН СССР 1941‒1949. Сотрудник византийской научной группы. С 1943 по 1946 г. ученый секретарь ЛОИИ.

Историк-византинист, библиограф. Основная тема научных занятий: история русского византиноведения; научное наследие отечественных византинистов В. Г. Васильевского, Ф. И. Успенского, С. П. Шестакова.

(4 февраля 1893 г. С.-Петербург – 26 августа 1959 г., Ленинград)

Николай Степанович Лебедев родился в Петербурге. Отец, крестьянин Костромской губ., после демобилизации служил швейцаром в одном из петербургских банков (ум. в 1898 г.). Мать была домохозяйкой (ум. в 1919 г.). Трудовую деятельность С. Н. начал в 15 лет по окончании 4-х классного городского училища. Сначала конторщиком в частной технической конторе «Стерн» (1908‒1912), затем на канцелярских и хозяйственных должностях: в Горном департаменте Министерства торговли и промышленности, Союзе кооператоров (1912‒1918), зав. лабораторным хозяйством и книжным складом в Институте рыбного хозяйства Народного комиссариата земледелия (до 1926 г.). Одновременно продолжал учебу на вечерних общеобразовательных курсах.

В 1920 г. Н. С. окончил курсы книговедения и библиотековедения при Книжной палате по специальности «библиография». В том же году поступил в Петроградский университет на этнолого-лингвистическое отделение факультета общественных наук (ФОН). В течение полутора лет занимался в славяно-русской секции. Основной темой его занятий стали творчество Ф. М. Достоевского и литература XIX в. С образованием на факультете ближневосточной секции перешел туда. В 1925 г. Н. С. окончил университет по специальности «история Византии и история СССР».

Учебу в университете приходилось совмещать с работой. В 1920-е годы Н. С. заведовал массовыми библиотеками разных учреждений Петрограда: Дома просвещения Василеостровского РК РКСМ, Центральной политической школы РКСМ, завода им. Н. Г. Козицкого, клубов им. Н. К. Крупской, Центрального района Союза рабочих металлистов, участвовал в работах комиссии Культотдела Ленинградского областного комитета профсоюза рабочих-металлистов. С 1926 по 1932 г. руководил рабочими читательскими кружками в клубах и на заводах Ленинграда.

С мая 1930 г. до июня 1941 г. Н. С. работал в научных и вузовских библиотеках: научным сотрудником в фундаментальной библиотеке Сельскохозяйственной академии им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ); зав. сектором, затем зам. директора Всесоюзной центральной геологической библиотеки, зав. библиотекой Ленинградского института инженеров промышленного строительства, начальником библиотеки Высшего военно-морского инженерно-строительного училища.

В течение 1925‒1937 гг. в журналах «Книга и революция», «Книга и профсоюзы», «Красный библиотекарь» и др. публиковались его статьи по библиографии и организации библиотечного дела.

С 1939 г. Н. С. преподавал в Ленинградском коммунистическом политико-просветительном (позднее Библиотечном) институте им. Н. К. Крупской, где читал общие курсы по библиографии истории литературы и источниковедению, по истории СССР. В дальнейшем занимал должности зам. декана, декана кафедры библиографии и истории, с 1945 г. по 1952 г. — декана факультета библиографии.

Несмотря на свою преподавательскую и административную занятость, отнимавшую много времени, Н. К. продолжал свои занятия историей Византии. В 1939 г. в Ленинградском отделении Института истории (ЛОИИ АН СССР) была организована византийская научная группа, куда Н. С. был принят 1 июня 1941 г. на должность младшего научного сотрудника.

В первые месяцы войны, оставаясь в блокированном Ленинграде, Н. С. выступал с лекциями в частях Красной Армии и госпиталях, состоял бойцом пожарной команды МПВО Академии наук. В конце февраля 1942 г. в составе группы ленинградских ученых он был эвакуирован в Ташкент.

В ноябре 1942 г. Н. С. переведен на должность старшего научного сотрудника, а 20 мая 1943 г. в Ташкенте состоялась защита его кандидатской диссертации «Академик В. Г. Васильевский, как византинист». В июне того же года Н. С. был утвержден в ученом звании старшего научного сотрудника. С 28 мая 1943 г. по октябрь 1946 г. Н. С. исполнял должность ученого секретаря ЛОИИ.

Заслуги Н. С. были отмечны государственными наградами: медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941‒1945».

Вернувшись в Ленинград в сентябре 1944 г., Н. С. участвовал в подготовке к изданию научного наследия отечественных византинистов: академиков В. Г. Васильевского, В. П. Бузескула и Ф. И. Успенского.

По личным отчетам за 1946 и 1947 гг. (СПФ АРАН.Ф. 133) Н. С. закончил подготовку к печати пятого тома «Трудов» В. Г. Васильевского и третью часть книги В. П. Бузескула «Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале ХХ века». Эти работы не были опубликованы. Третий том «Истории Византийской империи» Ф. И. Успенского, над которым Н. С. работал в течение 1946 г., готовя его к печати, и к которому написал предисловие, вышел в 1948 г. Для «Византийского временника» он подготовил и прокомментировал основанную на прочитанном в 1928 г. докладе статью Ф. И. Успенского «Движение народов из Азии в Европу в XIII и XIV вв.» (1947. Т. 1(XXVI). С. 9‒28).

В июне 1949 г. Николай Степанович Лебедев уволился из института. В личном деле есть его заявление об увольнении по собственному желанию. Однако в отчете о работе Ленинградского отделения Института истории АН СССР за 1949 г. причина увольнения нескольких научных сотрудников (С. Я. Лурье, С. И. Аввакумова, Н. С. Лебедева, Т. К. Треноговой) сформулирована следующим образом: «Отчислено несколько человек, как не отвечающих политическим <…> и деловым качествам» (Ф. 133. Оп. 1. Д. 4(1949). Л. 55).

После увольнения из ЛОИИ Н. С. продолжил работу в Институте им. Н. К. Крупской, руководил аспирантами Ленинградского государственного библиотечного института (ЛГБИ) и Публичной библиотеки. В 1957 г. ему пришлось оставить работу в связи со значительной потерей зрения.

Николай Степанович Лебедев скончался 26 августа 1959 г. и похоронен на Серафимовском кладбище в С.-Петербурге.

После смерти Н. С. осталась его библиотека (более 10000 книг), которую он начал собирать еще в юности. В собрание вошли книги по Византии, истории Киевской и Московской Руси, Востока, Рима и Греции, истории средних веков, по библиографии и библиотековедению. Часть книг по библиографии и библиотековедению его вдова передала в ЛГБИ, а собрание книг по истории поступило в Грузинскую республиканскую библиотеку на условиях хранения цельной коллекцией.

М. Н. Румынская

Биографические сведения даны по материалам:

СПбФ АРАН. Ф. 133. Оп. 3. Д. 167; Оп. 1 (1943). Д. 3; Оп. 1 (1945). Д. 4; Оп. 1. Д. 4 (1949).

Литература:

• Аргутинская Н. К. Лебедев Николай Степанович // Сотрудники РНБ — деятели науки и культуры. Биографический словарь. Т. 3.

• Горянов Б. Т. Николай Степанович Лебедев. (1893‒1959) Некролог // Византийский временник. Т. 18. 1961. С. 361‒364.

• Некролог // Библиотекарь. 1959. № 10.

Избранные труды

- Зачем писать отзывы. 2-е изд. испр. и доп., Л., 1929 (совм. с В. Сахаровым).

- Византиноведение в СССР за 25 лет // 25 лет исторической науки в СССР. Сб. статей. М., 1942.

- Византийские источники // Исторический журнал. 1943. № 1. С. 91‒95.

- Византия и монголы в XIII в. (По известиям Георгия Пахимера) // Исторический журнал. 1944. № 1. С. 91‒93.

- Академик В. Г. Васильевский и его работы по истории Византии // Исторический журнал. 1944. № 5/6. С. 74‒82.

- Издания византийских текстов в западноевропейской литературе // Византийский сборник. М.; Л., 1945. С. 265‒270 (в соавт. с Ф. М. Россейкиным).

- Академик Ф. И. Успенский и русское византиноведение // Звезда. 1945. № 10/11. С. 205‒207.

- Научное рукописное наследство акад. Ф. И. Успенского // Византийский временник. 1947. № 1 (26). С. 109‒113.

- Византиноведение в СССР. 1936‒1946 гг. // Byzantinoslavica. 1947. Т. 9. № 1. С. 97‒112.

- Византологические работы проф. С. П. Шестакова // Византийский временник. 1949. Т. 2. С. 421‒423.

- Успенский Ф. И. История Византийской империи. Т. 3 / Подгот. к печати, предисл. М.; Л., 1948.