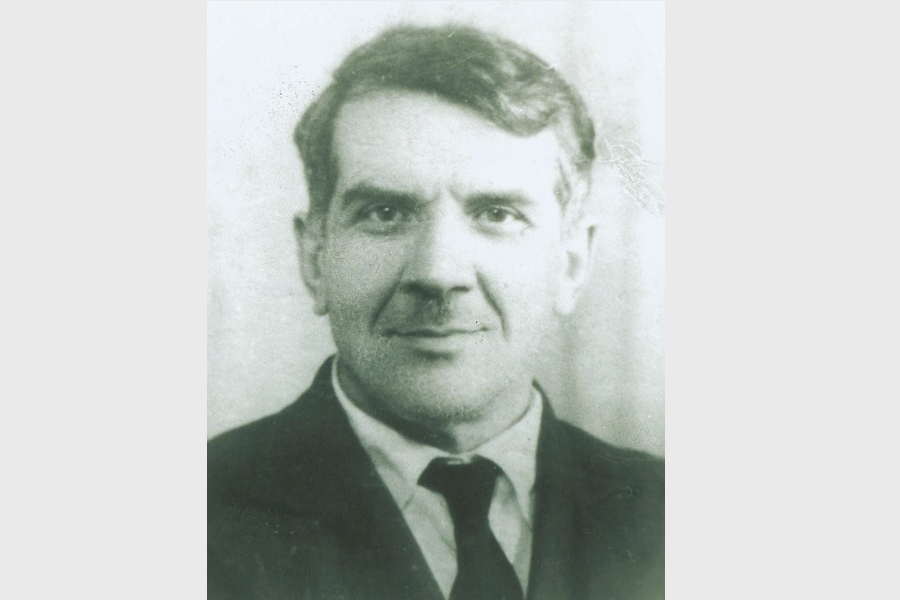

Левченко Митрофан Васильевич

Доктор исторических наук, профессор, старший научный сотрудник

Годы работы в ЛОИИ АН СССР 1939‒1953. С декабря 1940 по август 1944 г. — заведующий ЛОИИ. По его инициативе при институте была организована византийская группа. С осени 1944 г. возглавил византийскую группу института.

Византинист. Область научных интересов: история аграрных отношений в Византии V‒VII вв., проблемы русско-византийских отношений.

(23 ноября 1890, г. Мирополье Курской губ. – 22 января 1955, г. Ленинград)

Митрофан Васильевич родился в семье священника, учился в Обоянском духовном училище, затем в Курской духовной семинарии.

В 1911 г. поступил на историческое отделение Нежинского историко-филологического института князя А. А. Безбородко, по окончании которого (1915) преподавал русский и латинский языки в мужской гимназии г. Курска. В 1916 г. прикомандирован к Петроградскому университету для подготовки к профессуре по кафедре всеобщей истории. Но из-за болезни в конце 1917 г. был вынужден уехать на родину, работал в учебных заведениях г. Суджа: преподавал историю и географию в учительской семинарии, читал курс лекций в Суджанском институте народного образования, затем заведовал Народным университетом. В 1922 г. М. В. был избран членом Суджанского уездного исполнительного комитета и назначен членом коллегии Отдела народного образования, позднее заведующим отделом. С 1924 по 1930 г. заведовал Суджанским педагогическим техникумом, где одновременно преподавал обществоведение. В 1930 г. М. В. вернулся в Ленинград и поступил в аспирантуру ЛИФЛИ, которую окончил в 1932 г. В аспирантуре М. В. подготовил диссертацию по новейшей истории на тему «Репарационный вопрос в Версальской системе».

В 1934 г. М. В. резко меняет область своих научных интересов, переходит на работу в Государственную академию истории материальной культуры (ГАИМК) (старший научный сотрудник) и начинает заниматься изучением истории Византии. По представлению ГАИМКа в 1938 г. М. В. был утвержден в ученом звании профессора и ему была присвоена ученая степень кандидата исторических наук без защиты диссертации. Одновременно преподавал в Военно-политическом училище им. Ф. Энгельса. С 1 октября 1939 г. М. В. был принят на должность старшего научного сотрудника Ленинградского отделения Института истории АН СССР (ЛОИИ), по его инициативе при институте была организована византийская группа.

Его вклад в отечественное византиноведение как византиниста значителен. Изучение аграрных отношений Византии в V‒VII вв., истории русско-византийских отношений — эти вопросы стояли в центре его научных исследований. В 1930-е гг. печати появляются его статьи «К истории аграрных отношений в Византии VI‒VII вв.», «Византия и славяне в VI в.». В этих первых работах намечены выводы, получившие развитие в дальнейших исследованиях. Его работа «История Византии. Краткий очерк» (М.; Л., 1940), задуманная как книга научно-популярной серии, переросла в серьезное научное исследование и получила признание не только в СССР, но и на Западе: книга была переведена на французский и болгарский языки.

Незадолго до начала войны в 1940 г. по книге «История Византии» состоялась защита докторской диссертации. В сентябре 1940 г. М. В. был назначен и. о. заведующего, а с декабря 1940 по август 1944 г. заведующим ЛОИИ. Работу в институте М. В. совмещал с преподавательской деятельностью. С сентября 1938 по ноябрь 1941 г. преподавал и исполнял обязанности профессора на истфаке ЛГУ. Зимой 1941 г. М. В. был вынужден эвакуироваться в Казань, где работал в должности профессора и зав. кафедрой всеобщей истории Казанского университета (май 1942 ‒ май 1943). Переехав в Ташкент, был деканом истфака Среднеазиатского государственного университета (ноябрь 1943 ‒ сентябрь 1944).

По возвращении из эвакуации в Ленинград в сентябре 1944 г. М. В. продолжил работу в ЛОИИ в должности старшего научного сотрудника и руководителя византийской группы. В ноябре того же года возобновил преподавательскую деятельность в ЛГУ — профессор, зав. кафедрой средних веков истфака. Благодаря инициативе М. В. на историческом факультете ЛГУ была организована кафедра византиноведения, которая впоследствии влилась в кафедру истории средних веков. Руководство кафедрой было возложено на М. В., ее работе он уделял большое внимание, читая курсы по истории Византии, спецкурсы по вопросам источниковедения и историографии, византийско-русских отношений и т. д.

В марте 1953 г. в связи с упразднением ЛОИИ М. В. был переведен в сектор средневековой истории Московского института истории АН СССР, но продолжал работать в Ленинграде.

Многие годы М. В. был связан с периодическим изданием «Византийский временник» не только как автор, но как член редколлегии, а затем ответственный редактор. В 1945 г. в этом издании вышли его «Материалы для внутренней истории Восточной Римской империи V‒VI вв.», ставшие итогом его многолетних исследований истории аграрных отношений в Византии. Он также продолжал заниматься историей византийско-русских отношений. Серия его статей, вышедшая в 1951‒1955 гг., посвящена разработке этой темы. Итогом, но, к сожалению, не завершенным, был опубликованный после его смерти труд «Очерки по истории византийско-русских отношений» (М., 1956). Впервые в советском византиноведении развитие византийско-русских отношений рассматривалось М. В. в тесной связи с внутренней историей обоих государств.

Митрофан Васильевич Левченко скончался в Ленинграде 22 января 1955 г.

Заслуги Митрофана Васильевича Левченко были отмечены государственными наградами: орденом «Знак почета» (1945), медалями «За доблестный труд в Великой отечественной войне» и «За оборону Ленинграда» (1946).

М. Н. Румынская

Биографические сведения даны по материалам:

Архив СПбИИ РАН. Ф. 350. Оп. 2. Ч. I. Д. 22.

Литература:

- Курбатов Г. Л. М. В. Левченко и византиноведение в Ленинградском университете // Очерки по истории Ленинградского университета. Т. 1. Л., 1962. С 72‒80.

- Памяти М. В. Левченко [Византинист. 1890‒1955] // Византийский временник. Т. 8. 1956. С. 3‒6.

- Список трудов М. В. Левченко / Сост. Н. С. Лебедев // Византийский временник. Т. 8, 1956. С. 388‒390.

- Митрофан Васильевич Левченко [Византинист. 1890‒1955. Некролог] // Вестник древней истории. 1955. № 3. С. 219‒220.

- Митрофан Васильевич Левченко [Византинист. Некролог] // Вопросы истории. 1955. № 2. С. 192.

Основные труды

- К истории аграрных отношений в Византии VI‒VII вв. (По документам византийского Египта) // Проблемы истории докапиталистических обществ. 1935. № 1‒2. С. 75‒110.

- Византия и славяне в VI‒VII веках // Вестник древней истории. 1938. № 4 (5). С. 23‒48.

- Гибель Западно-Римской империи. Восточно-Римская империя в V‒VI вв. // История СССР с древнейших времен до образования древнерусского государства. Ч. 3‒4. М.; Л., 1939. Гл. 1, § 10. С. 57‒63.

- Тервинги и грейтунги. Принятие христианства // Там же. Гл. 1. § 5. С. 24‒29.

- Гунны // Там же. Гл. 1, § 9. С. 46‒56.

- Славяне и Византия // Там же. Гл. 4, § 7. С. 223‒234.

- История Византии. Краткий очерк. М.; Л., 1940. 264 с.

- Задачи современного византиноведения // Византийский сборник. М.; Л., 1945. С. 3‒11.

- Материалы для внутренней истории Восточной Римской империи V‒VI вв. // Там же. С. 12‒95.

- Венеты и прасины в Византии в V‒VII вв. // Византийский временник. Т. 1. 1947. С. 164‒183.

- Шарль Диль и его значение в византиноведении // Вопросы истории. 1947. № 3. С. 100‒105.

- Церковные имущества V‒VII вв. в Восточно-Римской империи // Византийский временник. 1949. Т. 2. С. 11‒59.

- Византиноведение в СССР // Ученые записки ЛГУ. № 112, 1949. Серия: ист. наука, вып. 4. С. 216‒236.

- Byzance des origins a 1453. Tr. De Pierre Mabille. Paris, Pavot, 1949 (Bibliothèque hietorique).

- Византийский историк Агафий Миринейский и его мировоззрение // Византийский временник. Т. 3. 1950. С. 62‒84.

- А. Грегуар и его работы по византиноведению // Там же. С. 230‒245.

- Избранные отрывки из «Истории» Агафия Миринейского. Известия Агафия Миринейского о Лазике и Кавказе (Agathiae Myrinei libri quinque. Bonn, 1828) / Пер. М. В. Левченко // Там же. С. 305‒349.

- Сборник документов по социально-экономической истории Византии / Сост., авт. введ. и статей третьего разд. М.; Л., 1951. 318 с.

- Реакционная политика основателей Македонской династии, способствующая усилению динатов // Там же. Разд. 3. С. 141‒145.

- Византийское крестьянство и сельская община в X в. // Сборник документов по социально-экономической истории Византии. М.; Л., 1951. Разд. 3. С. 146‒155.

- Крупное землевладение в Византии в IX‒XI вв. // Там же. Разд. 3. С. 166‒180.

- Победа динатов в XI в. Экскуссия и прония // Там же. Разд. 3. С. 190‒197.

- Попытки борьбы императоров Македонской династии в Х в. за сохранение мелкого крестьянского и стратиотского землевладения // Там же. Разд. 3. С. 156‒165.

- Разложение Византийской империи к концу XII в. и обострение классовых противоречий // Там же. Разд. 3. С. 219‒225.

- Синезий в Константинополе и его речь «О царстве» // Ученые записки ЛГУ. 1951. № 130. Серия ист. наука. Вып. 18. С. 222‒249.

- Ценный источник по вопросу русско-византийских отношений в Х веке. («Записка греческого топарха») // Византийский временник. 1951. Т. 4. С. 42‒72.

- Значение работ И. В. Сталина по вопросам языкознания для советского византиноведения // Византийский временник. Т. 4. 1951. С. 3‒10.

- Русско-византийские договоры 907‒911 гг. // Византийский временник. Т. 5. 1952. С. 105‒126.

- Агафий Миринейский. О царствовании Юстиниана / Пер., примеч. М.; Л., 1953. 221 с.; М., 1996. 256 с. (Серия «Памятники мировой истории и культуры»).

- Византийский историк Агафий и его мировоззрение // Там же. С. 167‒203

- Взаимоотношения Византии и Руси при Владимире // Византийский временник. Т. 7. 1953. С. 194‒223.

- Завоевание турками Константинополя в 1453 г. и исторические последствия этого события // Там же. С. 3‒8.

- Синезий Киренский. О царстве / Пер., предисл. М. В. Левченко // Византийский временник. Т. 6. 1953. С. 327‒357.

- Произведения Константина Багрянородного как источник по истории Руси в первой половине Х в. // Византийский временник. Т. 6. 1953. С. 11‒35.

- Проблема русско-византийских отношений в русской дореволюционной, зарубежной и советской историографии // Византийский временник. Т. 8. 1956. С. 7‒25.

- Очерки по истории русско-византийских отношений / Под ред. акад. М. Н. Тихомирова. М., 1956. 554 с.

- Пентаполь по письмам Синезия // Византийский временник. Т. 9. 1956. С. 3‒44.

- Агафий Миринейский. О царствовании Юстиниана. / Пер., ст. и примеч. М. В. Левченко. М., 1996. 256 с. (Серия «Памятники мировой истории и культуры»).