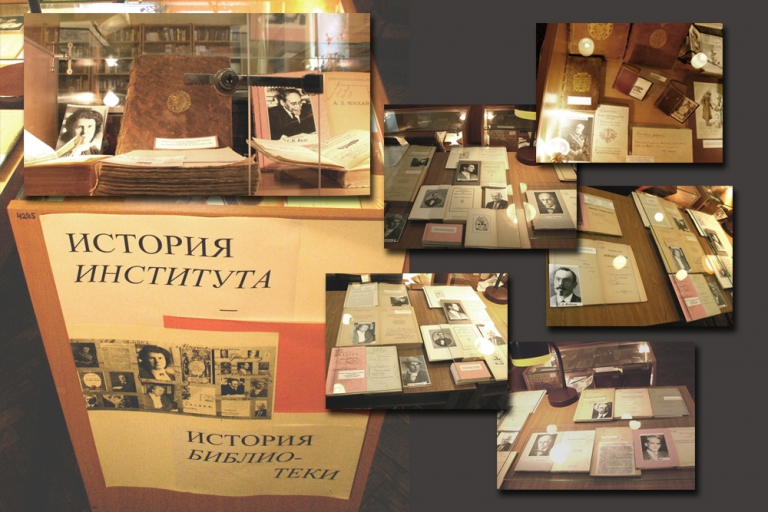

«История института – история библиотеки»

У Санкт-Петербургского института истории и его библиотеки (отдел БАН) во многом общая история и общие истоки – Археографическая комиссия и деятельность академика Н.П. Лихачева. Книги, унаследованные библиотекой от Археографической комиссии и собрания Н.П. Лихачева, – ее золотой фонд. В середине февраля в читальном зале библиотеки СПбИИ РАН открылась выставка «История института – история библиотеки», посвященная 80-летию Института.