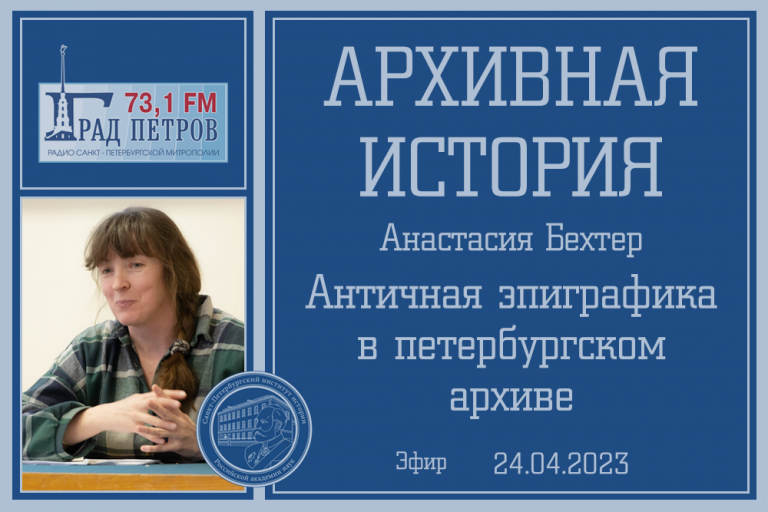

«Архивная история» — Античная эпиграфика. Боспорское царство

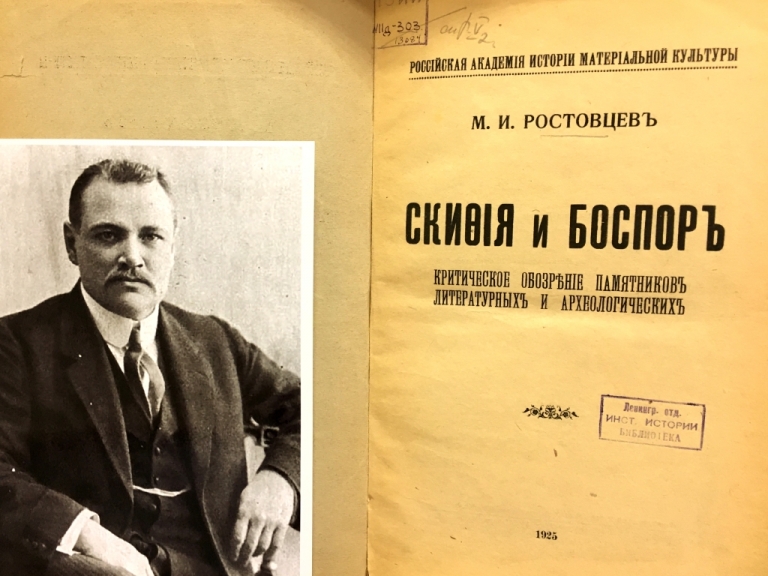

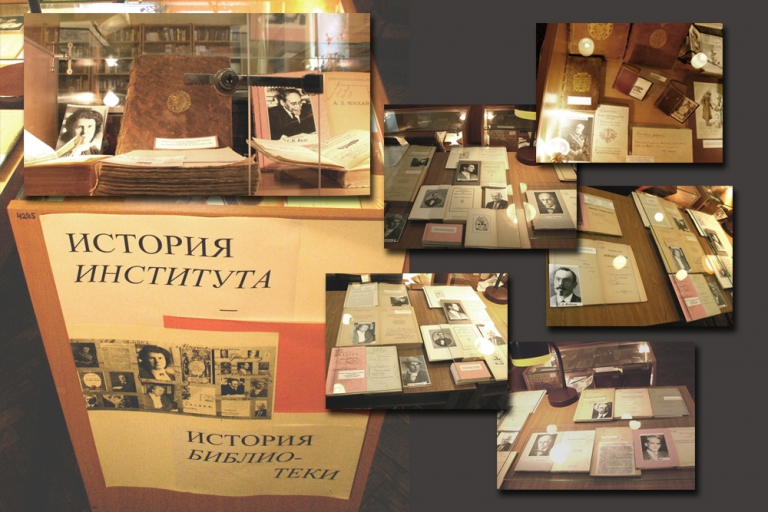

Об истории издания и переиздания коллективного труда «Корпус боспорских надписей», возрождении российской эпиграфической школы в трудные послевоенные годы и биографиях выдающихся российских эпиграфистов, работавших в Ленинградском отделении института истории, — С.А.Жебелёве, Д.П.Каллистове, А.И.Доватуре, — рассказывает старший научный сотрудник научно-исторического архива Санкт-Петербургского института истории РАН, к.и.н. Анастасия Петровна Бехтер в программе «Архивная история».