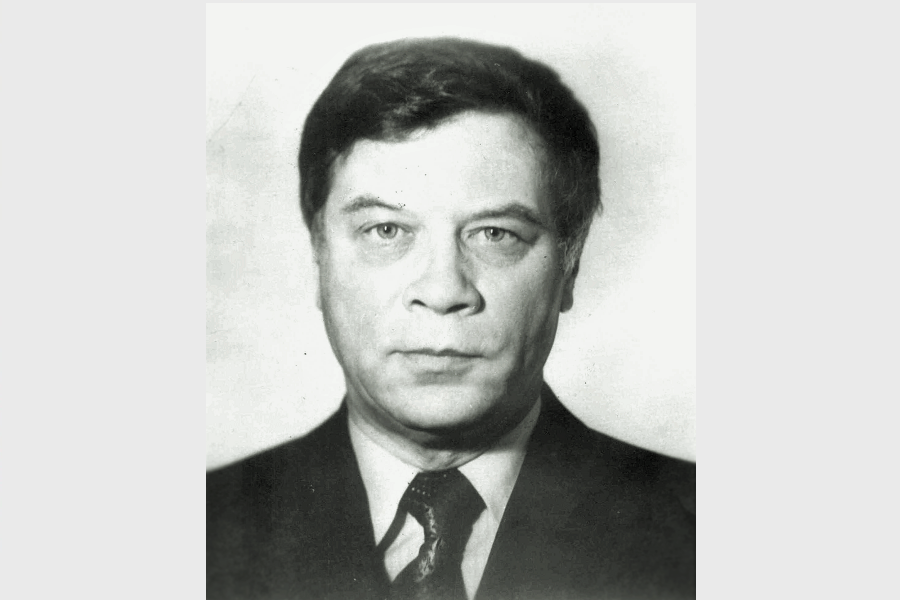

Знаменский Олег Николаевич

(4 сентября 1927 г., Ленинград ‒ 18 августа 1993 г., С.-Петербург)

Тридцать лучших лет жизни отдал О. Н. Знаменский работе в Ленинградском отделении Института истории — Санкт-Петербургском филиале Института истории РАН, он создал и почти десятилетие возглавлял сектор (отдел) истории Великой Октябрьской социалистической революции (иного названия научного подразделения историков революции в идеологических условиях тех лет быть не могло). В годы работы в институте он стал одним из выдающихся исследователей истории Революции 1917 г., чьи труды сохраняют научную ценность и в наши дни. Хотя предками его были отнюдь не революционеры: один дед — М. П. Знаменский, священник уездного города Епифань, депутат IV Государственной думы от Тульской губернии, другой дед — П. А. Черенков — тульский помещик, домовладелец.

Родился Олег Николаевич в Ленинграде, в семье инженера-экономиста. Попав с матерью в эвакуацию, О. Н. экстерном сдал в 1944 г. экзамены на аттестат об окончании школы-десятилетки. После армии он поступил в 1951 г. на исторический факультет Ленинградского государственного университета. Там ему посчастливилось учиться у яркого созвездия историков: С. Н. Валк, В. В. Мавродин, С. Л. Пештич, Б. А. Романов, акад. В. В. Струве и др., как круглый отличник был «сталинским стипендиатом», вожаком комсомольских стройотрядов и в 1956 г. с отличием окончил университет. В заочной аспирантуре истфака ЛГУ под научным руководством выдающегося историка А. Л. Шапиро он написал и в 1963 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию «Июльский политический кризис 1917 г.» (опубликована в 1964 г.). Эта первая книга принесла молодому историку широкую научную известность на родине и за рубежом. Позднее О. Н. говорил, что многое в ней написал бы иначе, но тогда эта книга явилась научным прорывом в исследовании переломных событий 1917 г. и увидела свет лишь благодаря «хрущевский оттепели».

Еще в бытность заочным аспирантом О. Н. работал младшим научным сотрудником в Архиве АН СССР, а в июле 1960 г. перевелся в Ленинградское отделение Института истории АН СССР (ЛОИИ), в сектор истории советского общества. Там он вошел в ядро «октябристов» (так называли тогда в институте историков Революции 1917 г.): Ю. С. Токарев, В. И. Старцев, Г. Л. Соболев. В своем научном творчестве эта молодая четверка противостояла консервативно-охранительному направлению в историографии революции во главе с акад. И. И. Минцем. В 1967 г. Минц добился изъятия из прошедшего первую корректуру 1-го тома коллективной монографии «Октябрьское вооруженное восстание (Семнадцатый год в Петрограде)» большого историографического «Введения» О. Н. Знаменского и В. И. Старцева. В свою очередь молодые «октябристы» ЛОИИ провалили первое выдвижение акад. И. И. Минца на Ленинскую премию за его книгу «Великий Октябрь», подготовленную с консервативных позиций.

В 1972–1979 гг. на посту секретаря Партбюро института О. Н. отстаивал в партийных инстанциях исследования сотрудников института от идеологических обвинений в начатой в 1971 г. погромной кампании Отдела науки ЦК КПСС против «нового направления» в историографии, которое возглавлял чл.-корр. АН СССР П. В. Волобуев, смещенный за это в 1974 г. с поста директора головного Института истории СССР. При этом неизбежны были компромиссы: О. Н. участвовал в коллективной монографии «Революционный Петроград. Год 1917» (Л., 1977), по сути, сильно сокращенном и подпорченном согласно новым идеологическим требованиям варианте двухтомника «Октябрьское вооруженное восстание (Семнадцатый год в Петрограде)».

В те годы идеологических «брежневских заморозков», когда сотрудников советского отдела побуждали заниматься прославлением «развитого социализма», научные интересы О. Н. были нацелены на исследование судьбы русского парламентаризма. В результате в 1976 г. издана его вторая монография «Всероссийское Учредительное собрание. История созыва и политического крушения». В ней впервые тонко прослежено отношение различных партий и политических групп к Учредительному собранию, детально раскрыта его предыстория, показаны причины его крушения. Это была публикация его докторской диссертации, успешно защищенной в ЛОИИ в июне 1974 г. и в том же году сданной в печать. Почти два года ВАК тянул с утверждением О. Н. Знаменского в научной степени доктора исторических наук, а органы цензуры препятствовали публикации этой книги, хотя еще в феврале 1974 г. сам президент АН СССР акад. М. В. Келдыш отметил своей почетной грамотой его научные успехи. Все это было естественной в те годы расплатой за научную дерзость.

Тяжело пережив безвременную кончину в 1972 г. своего друга и соратника Ю. С. Токарева, О.Н. проделал огромный бескорыстный труд: подготовил на основе черновиков к посмертному изданию недописанную Ю. С. Токаревым книгу «Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в марте – апреле 1917 г. (Л., 1976). В ней впервые исследованы динамика численности, социального и партийного состава депутатов Петроградского Совета, принципы формирования и компетенция его структурных частей, процедура общих собраний.

В 1979 г. вышло постановление Президиума АН СССР о создании в составе ЛОИИ АН СССР нового подразделения — сектора истории Великой Октябрьской социалистической революции. Возглавляя с ноября 1980 г. по декабрь 1988 г. сектор (с 1986 – отдел) истории Великой Октябрьской социалистической революции, О. Н. был демократичен, сумел создать обстановку творческого сотрудничества и дружеских отношений, старался мирно разрядить напряжение, возникавшее с новым заведующим ЛОИИ В. А. Шишкиным, изначальным противником создания научного подразделения «октябристов». Под руководством О. Н. сотрудники отдела подготовили коллективный труд «Питерские рабочие и Великий Октябрь» (Л., 1987), сборник статей «Рабочий класс, его союзники и политические противники в 1917 г.» (Л., 1987), монографии его аспирантов В. М. Кручковской «Центральная городская дума Петрограда в 1917 г.» (Л., 1986) и Н. Н. Смирнова «Третий Всероссийский съезд Советов: история созыва, состав, работа» (Л., 1988) и другие исследовательские труды.

Горькая судьба выпала третьей книге О. Н. Знаменского «Интеллигенция накануне Великого Октября: февраль – октябрь 1917 г.», в которой он пришел к выводу, что интеллигенция разочаровалась в революции еще в апреле 1917 г. Рецензенты рукописи этой книги требовали, чтобы в ней интеллигенция приветствовала «Великий Октябрь». Один из них, профессор Истфака ЛГУ Н. Я. Иванов, выдвинул против автора книги обвинения в духе неосталинизма, а издательство «Наука» требовало учесть все замечания рецензентов. О. Н. сопротивлялся и шел на частичные уступки. Противостояние и борьба длились почти шесть лет. В 1988 г., в разгар «горбачевской перестройки», книгу издали, но в изрядно попорченном виде. В декабре 1988 г. О. Н. был переведен с поста заведующего отделом на должность ведущего научного сотрудника.

Резкое ухудшение здоровья прервало его работу над начатой монографией «Апрельский кризис 1917 г.». В октябре 1990 г. О. Н. вышел на пенсию, но продолжал жить интересами института и своего отдела, где к нему испытывали любовь и уважение. По настоянию друзей и коллег-историков он до конца оставался председателем городского проблемного научного объединения по истории революций. В 1991 г. он вместе с В. И. Старцевым начал подготовку к изданию их совместного труда о советской историографии Революции 1917 г. Его первая часть, охватывающая период до середины 1930-х годов, была написана ими еще в середине 1960-х годов, но не могла тогда увидеть свет из-за идеологического противостояния акад. И. И. Минца. Крах издательства, тяжелая болезнь О. Н. Знаменского и крутые перемены в стране разрушили планы создания этой большой книги.

Как и другие «шестидесятники», О. Н. мечтал о гуманном демократическом социализме и переживал крах надежд, порожденных «горбачевской перестройкой». Его возмущали курс бывшей партийно-государственной номенклатуры во главе с первым президентом России Б. Н. Ельциным на дикий капитализм, превращение вчерашних коммунистов путем воровской приватизации государственной и общественной собственности в новых капиталистов, системная коррупция, издевательски пренебрежительное отношение властей к науке и ученым.

Скончался Олег Николаевич Знаменский 18 августа 1993 г., на 66-м году жизни, и свой последний покой обрел на маленьком старинном петербургском Киновиевском кладбище, на правом берегу Невы.

Книги О. Н. Знаменского вошли в золотой фонд отечественной историографии Революции 1917 г.

В. Ю. Черняев

Биографические сведения даны по материалам: Архив СПбИИ РАН. Ф. 350. Оп. 2. Ч. II. Д. 336.

Литература:

Старцев В. И. Памяти О. Н. Знаменского // О. Н. Знаменский (1927–1993). Из неопубликованного: Материалы к творческой биографии. СПб., 1993. С. 3–40.

Черняев В. Ю. Светлой памяти О. Н. Знаменского // Рабочие и российское общество. Вторая половина XIX – начало ХХ века. Сб. статей и материалов памяти О. Н. Знаменского. СПб., 1994. С. 8–16.

Историк и революция. Сб. статей к 70-летию со дня рождения О. Н. Знаменского. СПб., 1999.

Основные труды

• Июльский кризис 1917 г. М.;Л.: «Наука», 1964;

• Конец Учредительного собрания. Л.: Лениздат, 1967;

• Гл. VI. Июльский кризис // Октябрьское вооруженное восстание (Семнадцатый год в Петрограде). Л.: «Наука», 1967. Кн. 1. На путях к социалистической революции. Двоевластие. С. 320–389;

• Революция на переломе // Прометей. М.: «Молодая гвардия», 1967. Т. 4. С. 54–78;

• О стенограмме заседания Всероссийского Учредительного собрания 5–6 января 1918 г. // Вспомогательные исторические дисциплины. Л.: «Наука», 1969. Т. II. С. 70–90;

• Юрий Сергеевич Токарев // Вспомогательные исторические дисциплины. Л.: «Наука», 1973. Т. V. С. 324–327;

• Всероссийское Учредительное собрание: История созыва и политического крушения. Л.: «Наука», 1976;

• В.И. Ленин, революционное движение и парламентаризм. Л.: Лениздат, 1977 (в соавторстве с В.А. Шишкиным);

• Становление Советов и вопрос об Учредительном собрании: Март – октябрь 1917 г. // История СССР. 1977. С. 3–19;

• Накануне и в дни Апрельского кризиса // Питерские рабочие и Великий Октябрь. Л.: «Наука», 1987. С. 118–150;

• Рабочее движение в канун Октябрьского штурма // Там же. С. 397 – 417; Перед восстанием // Там же. С. 427–448;

• Интеллигенция накануне Великого Октября (февраль – октябрь 1917 г.). Л.: «Наука», 1988;

• (Выступление) // Россия, 1917 год: Выбор исторического пути (Круглый стол историков Октября 22–23 октября 1988 г.). М.: «Наука», 1988. С. 70–73.