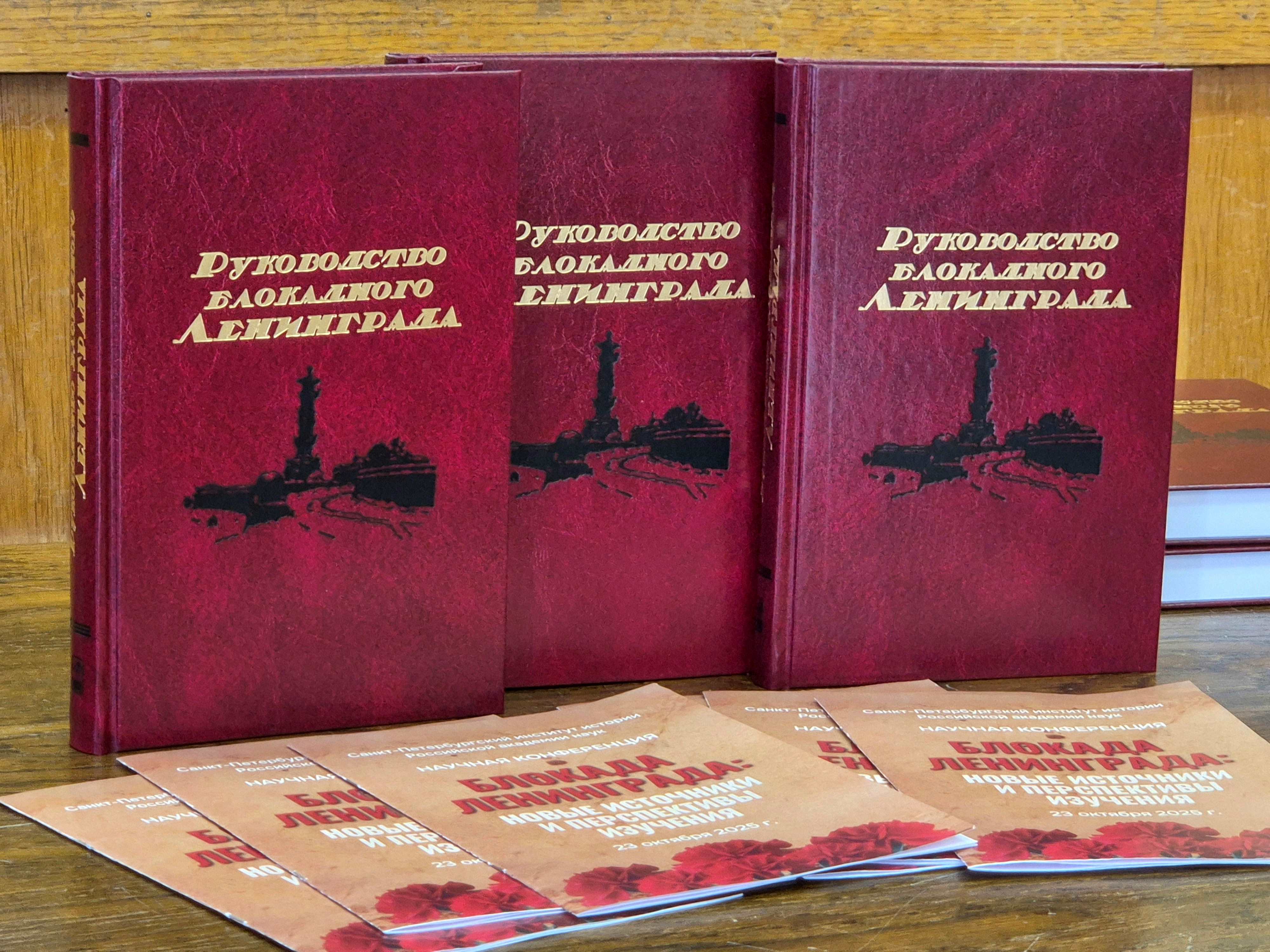

В Санкт-Петербургском институте истории РАН 23 октября 2025 г. прошла научная конференция «Блокада Ленинграда: новые источники и перспективы изучения». Мероприятие открыл заместитель директора СПбИИ РАН по научной работе И.В.Лукоянов:

«В последние годы и власть, начиная с самого высокого ее уровня – Президента Российской Федерации, и общество, уделяют большое внимание памяти о Великой Отечественной войне, в том числе такой неотъемлемой части этой войны как героическая оборона Ленинграда. Блокада была одной из самых трагических страниц в истории нашей страны, и, конечно же, наш институт не может оставаться в стороне. Не так давно у нас начало работать подразделение – лаборатория «История блокады Ленинграда» – самое динамично развивающееся научное направление в институте. Подразделение самое молодое, но уже радует нас результатами плодотворной работы. Мы будем стараться расширять охват тем, потому что блокада, несмотря на ее территориальную локализацию, так или иначе, повлияла на жизнь большинства регионов СССР, и сегодня немало региональных историков в своих работах касаются истории этих трагических страниц. Важно подчеркнуть, что целый блок докладов сегодняшней конференции посвящен новым источникам по истории блокады. Это действительно позитивный момент, что для ученых постоянно открываются новые пласты документов. Это расширяет возможности проведения дальнейших более аргументированных, глобальных исследований и высказывания новых точек зрения».

Выступления 17 докладчиков были посвящены новым источникам и ранее неопубликованным документам периода осады Ленинграда, вопросам социальной поддержки семей военнослужащих, работе скорой помощи, блокадным периодическим изданиям и учреждениям культуры, празднованию 500-летнего юбилея Алишера Навои, проблематике битвы за Ленинград в материалах рассекреченных фондов Разведуправления НКВД СССР 1941–1943 гг., роли ученых-аграрников в обеспечении города продовольствием, литерному снабжению населения, применению суррогатов и концентратов в молочной промышленности и социалистическим соревнованиям на хлебозаводах и др.

В докладе с.н.с. отдела истории России ХХ в. Д.Ю.Асташкина был затронут малоизученный аспект истории блокады Ленинграда — формирование и трансляция её визуального образа в странах Антигитлеровской коалиции. В условиях отсутствия доступа иностранных журналистов в Ленинград до лета 1943 г. основным каналом визуальной информации стали материалы, поставлявшиеся через Совинформбюро, Всесоюзное общество культурной связи с заграницей, посольства СССР, советские газеты. Эти образы Ленинграда не просто копировались, но творчески адаптировались и переосмыслялись зарубежными медиа и художниками в многообразных форматах: от публикаций авторских иллюстраций о Ленинграде до организации передвижных фотовыставок (в Китае, Алжире, Великобритании, Иране, США).

Особое внимание Д.Ю.Асташкин уделил уникальному феномену межнационального культурного обмена. Впервые была проанализирована канадская художественная выставка о Ленинграде (июнь 1943 г.), вдохновлённая прокатом в Канаде советского документального фильма «Ленинград в борьбе». В феврале 1945 г. выставка открылась в Ленинграде. Была изучена реакция ленинградских художников на канадское видение блокады, планы ответной выставки ленинградцев в Канаде. В докладе также была раскрыта визуальная двойственность восприятия трагедии Ленинграда за рубежом: наряду с восхищением мужеством защитников города, в иллюстрациях была представлена критика своих стран за недостаточную помощь Ленинграду. Это демонстрировало понимание разрыва между фронтом и тылом (в масштабе континентов).

Н.с. отдела истории России ХХ в. А.И.Богомолов рассмотрел ранее не вводившийся в научный оборот исторический источник – неопубликованную рукопись воспоминаний Сергея Антоновича Смирнова (1896-1970), посвященную истории МПВО г. Ленинграда и ее участия в обороне города. Автор воспоминаний – ветеран Первой мировой войны и участник обороны Петрограда в 1919 г., в 1930-37 гг. – директор Ленинградского Инженерно-экономического института, в 1938-1940 гг. – директор Ленинградского Индустриального института (ныне – Политехнический университет). В течение 25 лет он был связан с организацией системы противовоздушной и противохимической обороны города и Петроградского/Ленинградского военного округа.

Опираясь на личные наблюдения и документы личного архива, С.А.Смирнов воссоздает историю организации МПВО города, начиная с 1920-х гг., динамику ее структуры, функционального назначения, количественного и качественного состава. Рукопись может представлять интерес как отражение взгляда «изнутри» на сложности перехода от мирного к военному времени, проблемы формирования и функционирования системы гражданской обороны в годы Великой Отечественной войны. Отдельное внимание мемуарист уделяет гендерному аспекту истории блокады – опыту реорганизации военизированной структуры с привлечением девушек 18-30-летнего возраста, с 1942 г. составивших большинство военнослужащих МПВО, связанным с этим особенностям и обстоятельствам службы, роли женщин в истории обороны и послевоенного восстановления Ленинграда.

Доклад н.с. лаборатории «История блокады Ленинграда» Т.Д.Медведева был посвящен источниковедческому анализу материалов фонда Главного управления НКВД по борьбе с бандитизмом. Данное собрание материалов органов государственной безопасности представляет интерес, так как значительная их часть не введена в научный оборот и в связи с тем, что оно содержит большое количество источников, связанное с историей советского тыла. В фонде Главного управления имеется обширный комплекс отчетных документов, посвященных деятельности республиканских и областных управлений НКВД, а также местных истребительных батальонов. Т.Д.Медведев пришел к выводу, что фонд 9478 безусловно представляет интерес для историков, занимающихся историей Ленинграда и Ленинградской области в период Великой Отечественной войны. В частности, в делах фонда содержится статистика по задержанным внутренними (оперативными) войсками, истребительными батальонами, а также сотрудниками регионального отдела по борьбе с бандитизмом, описывается и анализируется обстановка на территориях районов области, оставшихся за пределами блокадного кольца. Кроме того, эти источники позволяют составить представление о методах и пределах эффективности работы органов внутренних дел на освобожденных территориях Ленинградской области.

В докладе с.н.с. лаборатории комплексного исследования рукописных памятников Н.С.Моисеенко были рассмотрены документы Ленинградского монетного двора (ЛМД) и Ленинградской бумажной фабрики Гознака (ЛБФГ) начального периода блокады, отложившиеся в фондах ЦГА СПб и ЦГАИПД СПб. Был установлен ассортимент и количество продукции, выпущенной на ЛМД до эвакуации значительной части производства в августе 1941 г., а также реальная численность оставшихся сотрудников завода на январь 1942 г. (в несколько раз превышающую цифру, опубликованную на сайте Гознака).

По документам ЛБФГ Н.С.Моисеенко удалось выяснить сроки и объёмы изготавливаемых на фабрике с сентября по декабрь 1941 г. различных видов обычной бумаги, противоипритного картона, пищевой целлюлозы, ледерина, сырья для папирос и парафиновых свечей. Исследователь поставил под сомнение упоминающийся в ряде современных источников выпуск на ЛБФГ осенью 1941 г. чугунных корпусов для мин, поскольку сведений об этом в отчётной документации фабрики не обнаружено, равно как и данных о наличии на производстве в указанный период необходимого сырья и энергии. По приказам ЛМД и Наркомфина СССР за 1941-1943 гг. уточнены по дням даты и должности руководителей, возглавлявших Монетный двор.

В выступлении м.н.с. лаборатории «История блокады Ленинграда» Д.Е.Муравьева была освещена деятельность артистов Ленинградского государственного цирка. Несмотря на попытки возобновить деятельность Ленгосцирка в 1941-1942 гг., выступления творческого коллектива как цирка начались лишь с февраля 1943 г. Была отмечена важность работы в Ленинграде таких формирований как фронтовые цирковые бригады позднее преобразованные в Фронтовой цирк. Творческий коллектив из артистов Ленгосцирка и Ленгосэстрады наряду с другими концертно-театральными учреждениями сыграл значимую роль в культурном обслуживании городского населения и воинских частей Лениградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота.

Доклад м.н.с. лаборатории «История блокады Ленинграда» Т.Ю.Толстикова был посвящен документам центрального руководства СССР о продовольственном обеспечении блокадного Ленинграда. Исследователь обратил внимание на то, что продовольственный кризис — один из ключевых вопросов в истории города в период блокады, зачастую изучается «в вакууме» с опорой на документы только местных органов власти и управления. Докладчик рассказал об источниках по этому вопросу из фондов федеральных архивов (ГАРФ, РГАСПИ, РГАНИ), уделив основное внимание материалам Совнаркома СССР, Политбюро ЦК ВКП(б) и ГКО.

Т.Ю.Толстиков подробно описал процесс взаимодействия центрального и регионального руководства, специфику продовольственного обеспечения города в критический период осени-зимы 1941-1942 гг., механизм «ручного управления» и недостатки в организации поставок. Своеобразным куратором снабжения города в условиях блокады стал зам. председателя СНК СССР А.И. Микоян. В докладе были охарактеризованы не только делопроизводственные документы, исходившие от лица этого руководителя в годы войны, но и рукописи воспоминаний, часть из которых еще не опубликована.

В.н.с. лаборатории «История блокады Ленинграда» В.Л.Пянкевич проанализировал нарративные и визуальные источники по истории блокадной повседневности, такие как дневники, мемуары, личные письма, художественные тексты, фотографии, живописные произведения. Были отмечены сильные и слабые стороны такого рода источников при изучении сюжетов, касающихся переживания гуманитарной катастрофы. Исследователь заострил внимание на эмоционально-чувственной составляющей дневников, в которых отразилось восприятие реальности, страхи и мечты ленинградцев. Важно было понять, писали ли они только для себя или хотели что-то донести до будущего читателя.

Выступление н.с. лаборатории «История блокады Ленинграда» А.Ю.Стефаненко было посвящено одному из эпизодов «Ленинградского дела», связанному с обвинением директора кондитерской фабрики им. Микояна Л.Е.Мазура в различных преступлениях, совершенных им в 1940-е гг., в том числе в производстве премиальных сладостей в годы блокады Ленинграда. Ученый показал принципиальную разницу между целью обвинения, стремившего доказать связь Л.Е.Мазура с руководителями Ленинграда, и массовыми указаниями рядовых граждан на коррупционную составляющую действий директора. Как следствие, в итоговом обвинении осталась лишь незначительная часть инкриминируемых деяний, а целый ряд эпизодов по тем или иным причинам был опущен.

В докладе в.н.с. лаборатории «История блокады Ленинграда» М.В.Ходякова было освещено литерное снабжение литераторов в осажденном Ленинграде в 1943-1944 гг. В первой половине 1943 г. в Ленинграде существовала практика выдачи писателям спецпайков и академических пайков. Ряд известных литераторов включались в соответствующие списки деятелей культуры и науки вместе с профессорами, докторами наук, академиками, лауреатами Сталинской премии. С лета 1943 г. вводится литерное снабжение не только для партийных и советских руководителей, но и для ленинградских писателей. Их начали относить к отдельной группе, составлять списки. При этом выделялась категория «выдающихся писателей» (6-7 человек) и остальных деятелей литературы. Для них вводилось особое питание и дополнительный паек (нормы литер «А» и литер «Б»). Таким образом, городское руководство начинало более активно поддерживать деятелей науки и культуры, в том числе писателей, только с середины 1943 г., после прорыва блокады и улучшения продовольственного положения в городе.