В Санкт-Петербургском институте истории Российской академии наук 21 октября 2025 г. прошла Всероссийская научная конференция «Великая Отечественная война: формирование исторической памяти (1960—1980-е гг.)». В мероприятии приняли участие около двух десятков ученых из научных и образовательных учреждений страны – СПбИИ РАН, ИРИ РАН, ИСл РАН, ИВИ РАН, ИИиА УрО РАН, ИИ СО РАН, РГАСПИ, «Института истории обороны и блокады Ленинграда» ГММОБЛ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, НГТУ им. Р.Е.Алексеева, Челябинского государственного университета, Орского гуманитарно-технологического института, Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского и Сеченовского Университета.

Со вступительным словом к гостям и участникам конференции обратился директор СПбИИ РАН, член-корреспондент РАН А.В.Сиренов:

«Для нас очень важно привнести в празднование 80-й годовщины Победы научный аспект в изучении Великой Отечественной войны и прежде всего исторической памяти. В советское время сформировалось представление о том, что история – это наука. Но именно сейчас мы понимаем, что история гораздо шире. Есть историческая политика, и есть историческая память, которая как понятие появилась в инструментарии историков только в последние три десятилетия. Сейчас исследователи очень активно осваивают это понятие в различных направлениях. Есть Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации, который довольно результативно работает. В нашем институте вся истории России, начиная со средневекового периода, также изучается с точки зрения исторической памяти. Но в наилучшем виде методология изучения исторической памяти работает в отношении Великой Отечественной войны, потому что, с одной стороны – это судьбоносное явление и значимое событие в жизни нашего народа и государства, а с другой стороны – оно было еще не так давно, и сохранилась «живая память» людей, накладываемая на наше восприятие действительности как ныне живущих поколений и на исторические источники в целом. Все это дает очень интересную научную оптику, и, можно даже сказать, формирует целое историческое направление!».

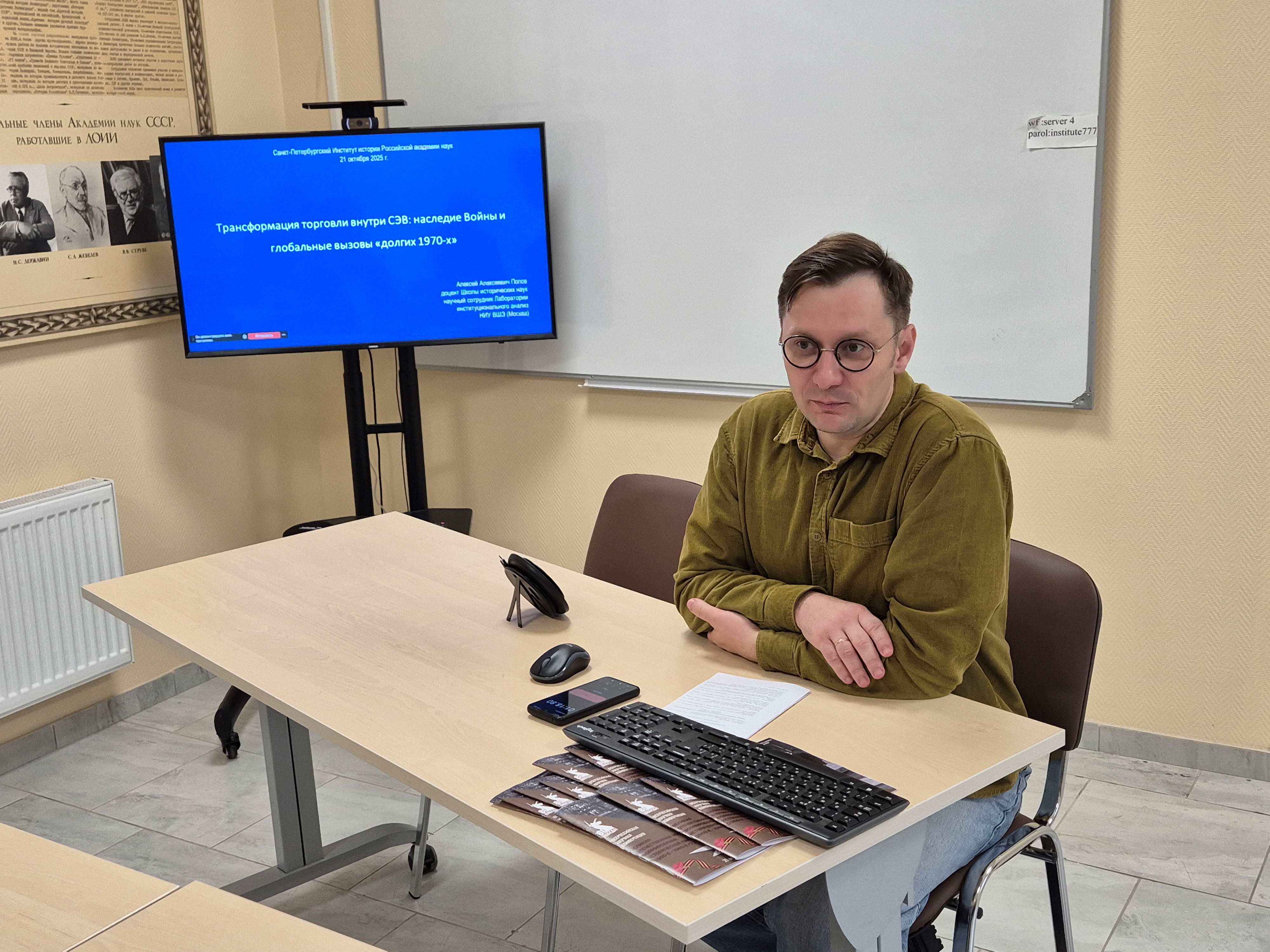

Работа секции «Отражение последствий войны в социально-экономической политике Советского государства» была посвящена восстановлению промышленных производств на территории СССР, торговли, эволюции экономического планирования. Значительное внимание докладчиков было уделено социальным изменениям, произошедшим после Великой Отечественной войны, а также мерам защиты таких категорий населения как ветераны боевых действий, инвалиды войны и члены семей погибших военнослужащих. Именно в «Брежневский период» День Победы стал активно праздноваться (с 1965 г.) и вновь был объявлен всенародным праздником и выходным днем после 17-летнего перерыва. Началась активная мемориализация событий Великой Отечественной войны, которая затронула многие сферы жизни государства и общества.

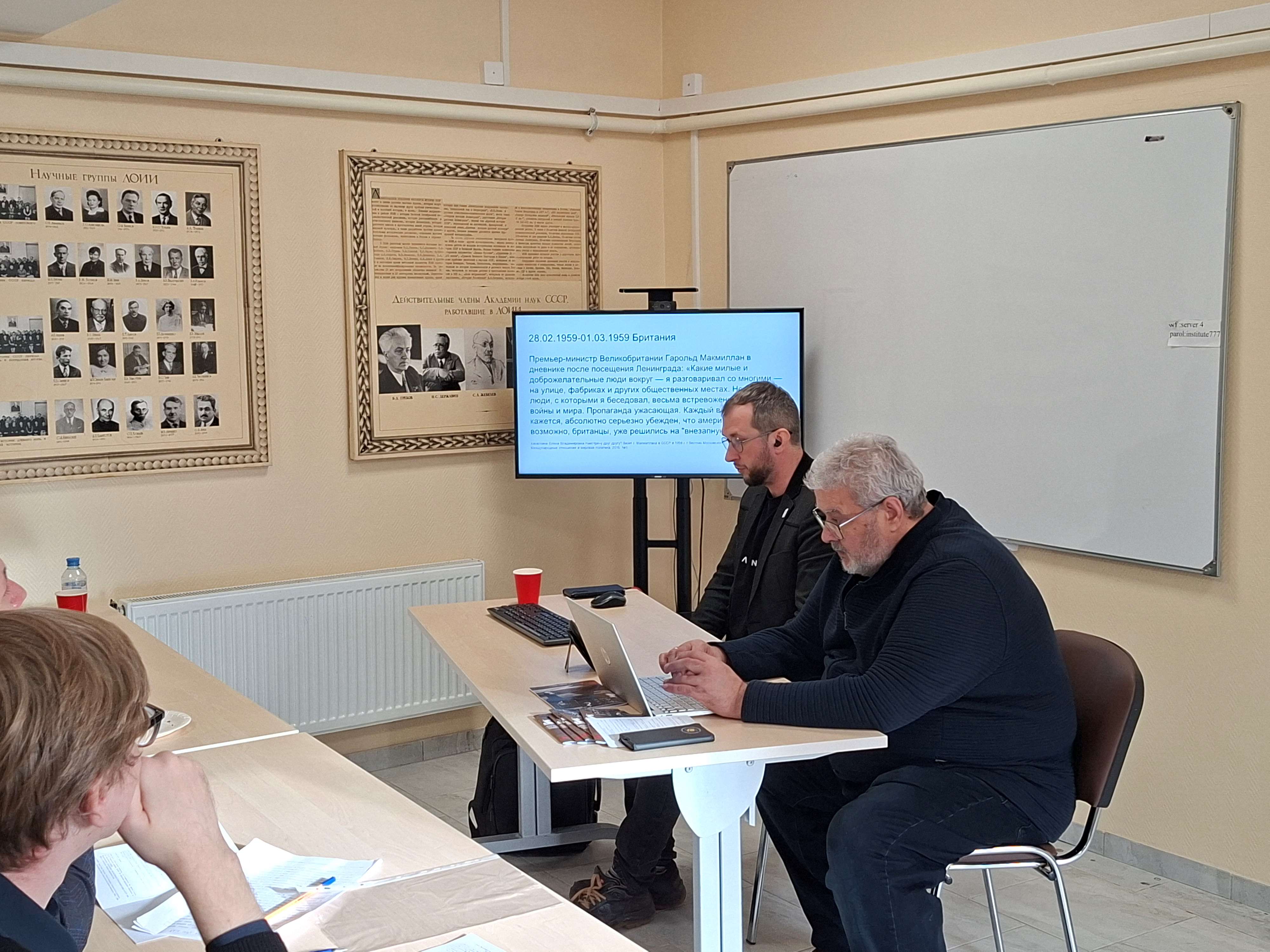

Среди достижений брежневской эпохи также чаще всего вспоминают внешнеполитические успехи, политику разрядки, которую последовательно проводило советское руководство. В ходе работы секции «Внутренняя и внешняя политика СССР и память о войне», с.н.с. отдела истории России ХХ в. СПбИИ РАН Д.Ю.Асташкин отметил в своем докладе, что символами потепления в «холодной войне» во многом стали визиты в СССР лидеров западных стран. Вопреки значению для memory studies, посещения зарубежными лидерами мест памяти о блокаде изучались мало. В докладе была впервые проанализирована система визитов Ленинград во временной динамике политизации темы блокады, сообразно ходу «холодной войны». Анализ нарративов этих визитов (от антиколониализма до пацифизма) позволяет выявить связь между идеологией страны-гостя и интерпретацией блокады Ленинграда.

Ученый заострил внимание на первых в истории визитах иностранных лидеров в Ленинград: Франции (де Голль, 1966), США (Никсон, 1972), Австралии (Уитлэм, 1975), реконструировав их посещения Пискаревского кладбища. Д.Ю.Асташкин оценил влияние и эмоционального компонента памяти (цитирование Никсоном дневника Тани Савичевой и т.д.) на международные отношения. Было произведено сравнение с ленинградскими визитами лидеров в период “Перестройки” (Аргентина в 1987, США в 1988, Бразилия в 1988 и др.), которые отражали трансформацию протокола – от политической риторики к акцентам на общечеловеческие ценности.

В рамках выступления на секции «Историческая память о войне в культуре и образовании» в.н.с. отдела истории России ХХ в. СПбИИ РАН Е.Д.Твердюкова посвятила свой доклад судьбе документального фильма «Комендант Долины смерти», рассказывавшего о деятельности основоположника поискового движения в СССР Н.И.Орлова. Сценарий, автором которого выступил писатель С.С.Смирнов, получил положительный отзыв в Отделе военной цензуры Генерального штаба Советской Армии и отрицательный – в Отделе культуры Главного политического управления Советской Армии и ВМФ. Фильм, который изначально планировалось снимать на Центральной студии документальных фильмов под названием «Мое дело», в 1969 г. был снят на Ленинградской студии документальных фильмов.

На основе материалов из фондов РГАНИ, РГАЛИ и ГАРФ в докладе были проанализированы обстоятельства снятия фильма с производства Комитетом по кинематографии РСФСР. Решение было принято под предлогом подписания СССР международной конвенции, согласно которой через несколько лет по окончании войны каждое государство должно было разминировать районы боевых действий, вывезти военную технику и захоронить павших. Закрытие фильма противоречило партийным установкам о необходимости широкой документальной пропаганды патриотической работы в преддверии 25-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Доклад м.н.с. лаборатории «История блокады Ленинграда» СПбИИ РАН Т.Ю.Толстикова был посвящен советскому писателю А.Б.Чаковскому и официальной трактовке истории Великой Отечественной войны в художественной литературе 1960-1970-х гг. Докладчик отметил, что Чаковский был одним из самых известных и приближенных к власти позднесоветских авторов, входил в состав ЦК КПСС, занимал руководящие посты в Союзе писателей, возглавлял редакцию «Литературной газеты».

На основе анализа архивных документов историк сделал вывод о том, что главные романы автора «Блокада» и «Победа» были созданы при прямой поддержке власти и согласованы с Л.И.Брежневым и Г.В.Романовым, поэтому представленные в книгах оценки тех или иных исторических событий напрямую соотносятся с официальными точками зрения. По мнению Т.Ю.Толстикова, настоящими главными героями романов А.Б.Чаковского были не придуманные автором персонажи «из народа», а ключевые военно-политические руководители СССР 1940-х гг. Писатель пытался обелить и «очеловечить» советских государственных деятелей, зачастую прямо или косвенно проводя параллели между руководством сталинского и брежневского периодов.

При подведении итогов участники заседания согласились с предложением программного комитета провести очередную конференцию, посвященную советской истории 1960-1980-х гг. в октябре 2026 года.