III Палеографическая конференция «Почерк: индивидуальные особенности писца и художника». Памяти Б.Л.Фонкича и И.П.Медведева состоялась 10 и 11 ноября 2025 г. в СПбИИ РАН и ИВИ РАН.

Торжественная часть мероприятия была открыта приветственным словом директора СПбИИ РАН, члена-корреспондента РАН А.В.Сиренова:

«Это уже наша третья совместная с Москвой конференция, посвященная памяти наших выдающихся учителей и коллег. Еще при их жизни, и, во многом, благодаря их стараниям, мы все те, кто занимается палеографией, всегда ощущали себя частью единого научного сообщества. Для нас были чрезвычайно важны поддержка, отклик и советы Бориса Львовича и Игоря Павловича. И, конечно же, после ухода этих мэтров существовала опасность, что это некогда единое научное сообщество распадется. И именно такие конференции, как сегодняшняя, проводимая уже в третий раз, позволяет нам ощутить преемственность научного наследия и продолжить чувствовать себя частью той большой науки, которую некогда создали Б.Л.Фонкич и И.П.Медведев».

К этой мысли присоединился и заместитель директора ИВИ РАН, Г.Е.Гиголаев:

«Вторая конференция – это тенденция, а третья – уже закономерность! Теперь каждый год наша конференция объединяет ученых из двух главных научных центров страны по изучению палеографии, что чрезвычайно важно для развития этого направления и сохранения преемственности связей!»

В мемориальной части встречи были заслушаны доклады, посвященные памяти одного из старейших сотрудников СПбИИ РАН, академика РАН, выдающегося византиниста и историка науки Игоря Павловича Медведева (01.11.1935–31.08.2024). Игорь Павлович был Ученым с большой буквы. Более 400 его трудов стали неотъемлемой частью российской и мировой византинистики. Перечень научных заслуг И.П.Медведева обширен: это целый ряд монографий, редактирование коллективных трудов, более двух сотен статей, рецензий, выступления на международных конгрессах, российских сессиях византинистов и конференциях. В течение долгих лет Игорь Павлович был заместителем ответственного редактора «Византийского временника», входил в редколлегию «Вспомогательных исторических дисциплин». Он был лауреатом государственной премии (1996 г.), премии имени С.Ф.Ольденбурга в области гуманитарных наук (2002 г.), Макарьевской премии (2005 г.). С 1997 г. – член-корреспондент РАН, а с 2016 г. — академик РАН. Многие годы И.П.Медведев руководил Санкт-Петербургской византийской группой, где собирались византинисты всех направлений, слушались и обсуждались доклады, встречали гостей из других городов и из-за рубежа.

В ходе двух дней работы конференции наряду с петербургскими коллегами с докладами выступили ученые–палеографы из ИВИ РАН, ИРЯ РАН, ИСл РАН, ИПС РАН, МГУ им. М.В.Ломоносова, ГИИ МК РФ, РГАДА, РГБ, Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, Государственного русского музея, Центра искусства каллиграфии «От Аза до Ижицы», Института Наследия им. Д.С.Лихачева, Школы исторических наук ФГН НИУ ВШЭ. Основной темой мероприятия уже традиционно стало обсуждение индивидуальных особенностей почерка и манеры писцов при создании греческих, кириллических и латинских рукописей.

В докладах научных сотрудников СПбИИ РАН рассматривались особенности писем греческих патриархов из Сирии середины XIX в. (Л.А.Герд), надписи на древнерусских слитках XI–XV веков (Н.С.Моисеенко), обиходное письмо князя Терентия Васильевича Мышецкого (О.А.Абеленцева), вариации стиля рисунков и письма у болонского глоссатора XIV в. в рукописи с сочинением Бартоло Сассоферратского (В.И.Мажуга), обучение письму и разнообразие почерков в письмах и документах Германии XVI в. (Т.Н.Таценко), индивидуальная манера письма венецианских нотариев-канцеляристов второй половины XIV в. (А.В.Чиркова) и разные почерки Людовико дельи Арриги (И.Е.Лебедева, аспирант СПбИИ РАН).

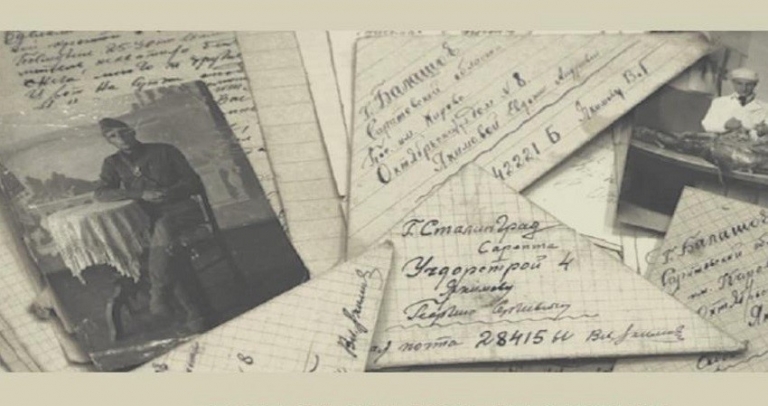

В рамках конференции в СПбИИ РАН состоялся мастер-класс «Пластика плоского пера в кириллической палеографии». А.В.Санников (Школа исторической каллиграфии) продемонстрировал участникам и гостям мероприятия специальные приемы, использовавшиеся в уставном письме, книжном полууставе и скорописи на примере отдельных буквенных форм из Остромирова евангелия, Супрасльской рукописи, Устюжской кормчей, Евангелия 1507 г. и ревизских сказкок 1744 г.