Великая Отечественная война сплотила всё население Ленинграда. Жители осажденного города продолжали работать на благо Родины, словом и делом помогая ковать Победу. Не стали исключением и сотрудники ЛОИИ АН СССР, как те, кто были эвакуированы из Ленинграда, так и те, кто остались в осажденном городе и продолжили сохранять историческое наследие предыдущих эпох от забвения.

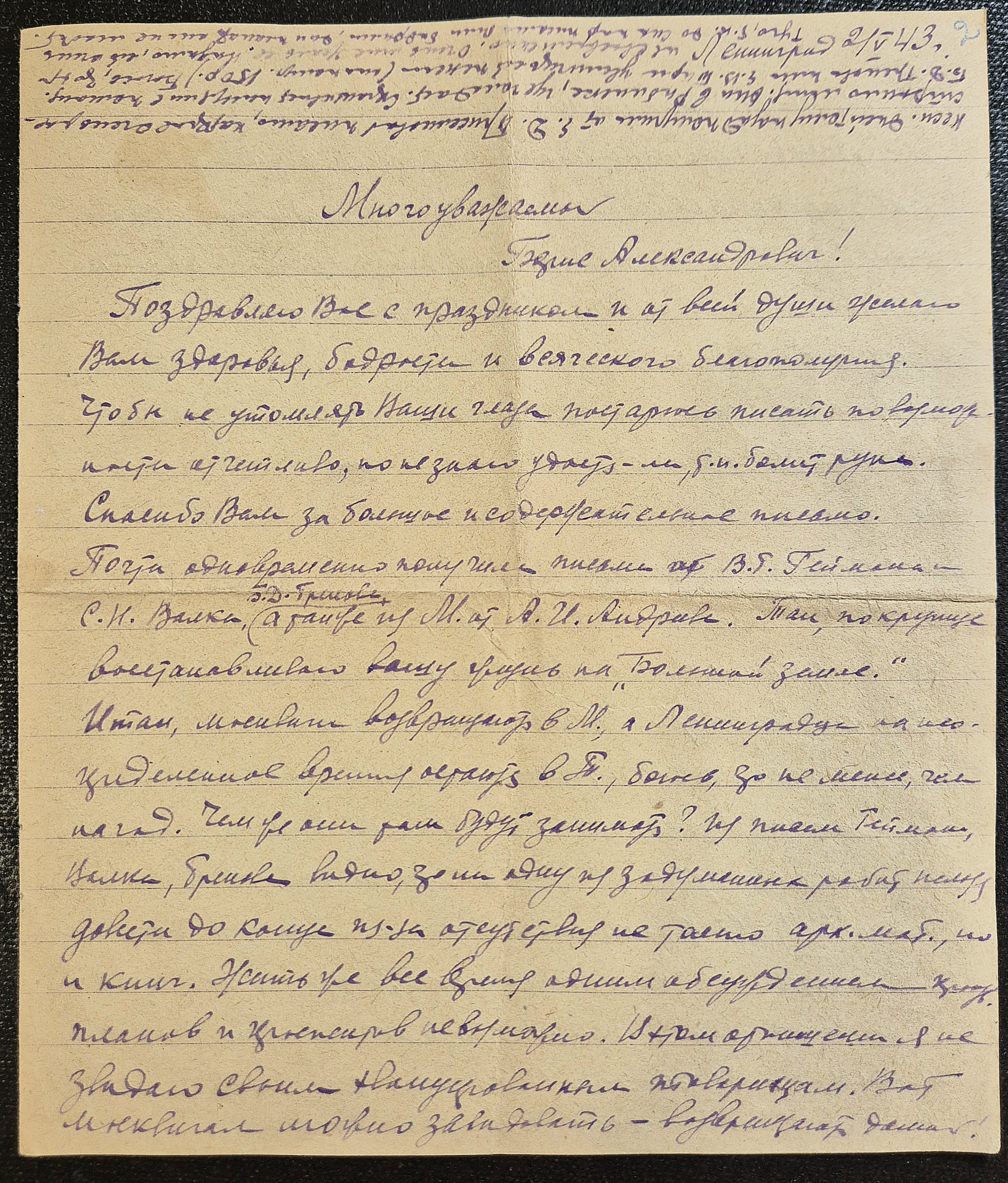

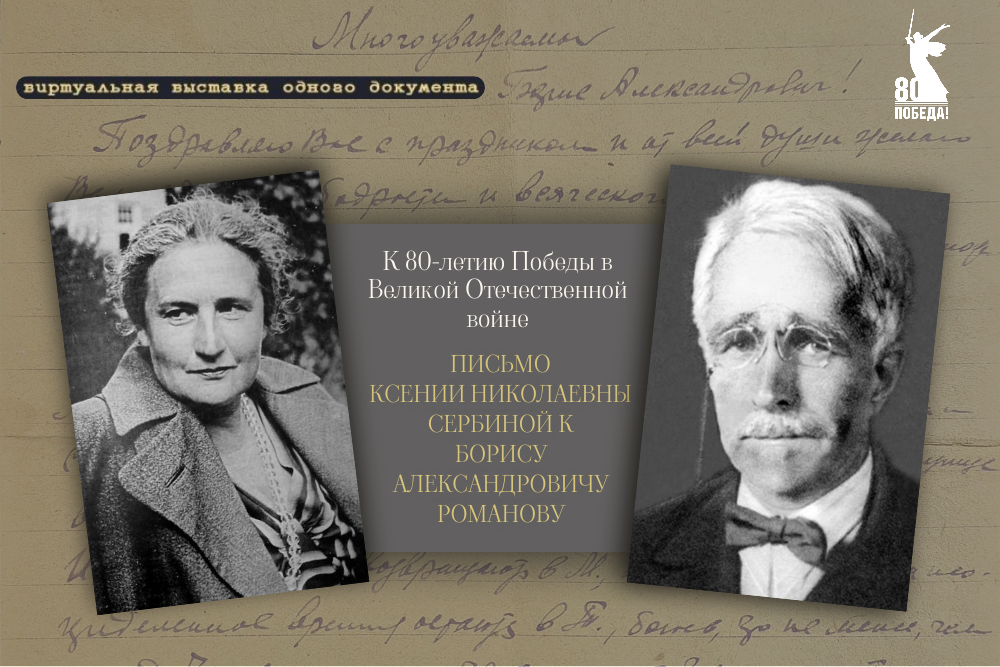

В честь 80-летия Великой Победы в рамках виртуальной выставки одного документа публикуется письмо Ксении Николаевны Сербиной (1903–1990) к Борису Александровичу Романову (1889–1957) от 2 мая 1943 г., отражающее положение дел в академической среде военного времени и содержащее призыв к коллегам, несмотря ни на что, не падать духом.

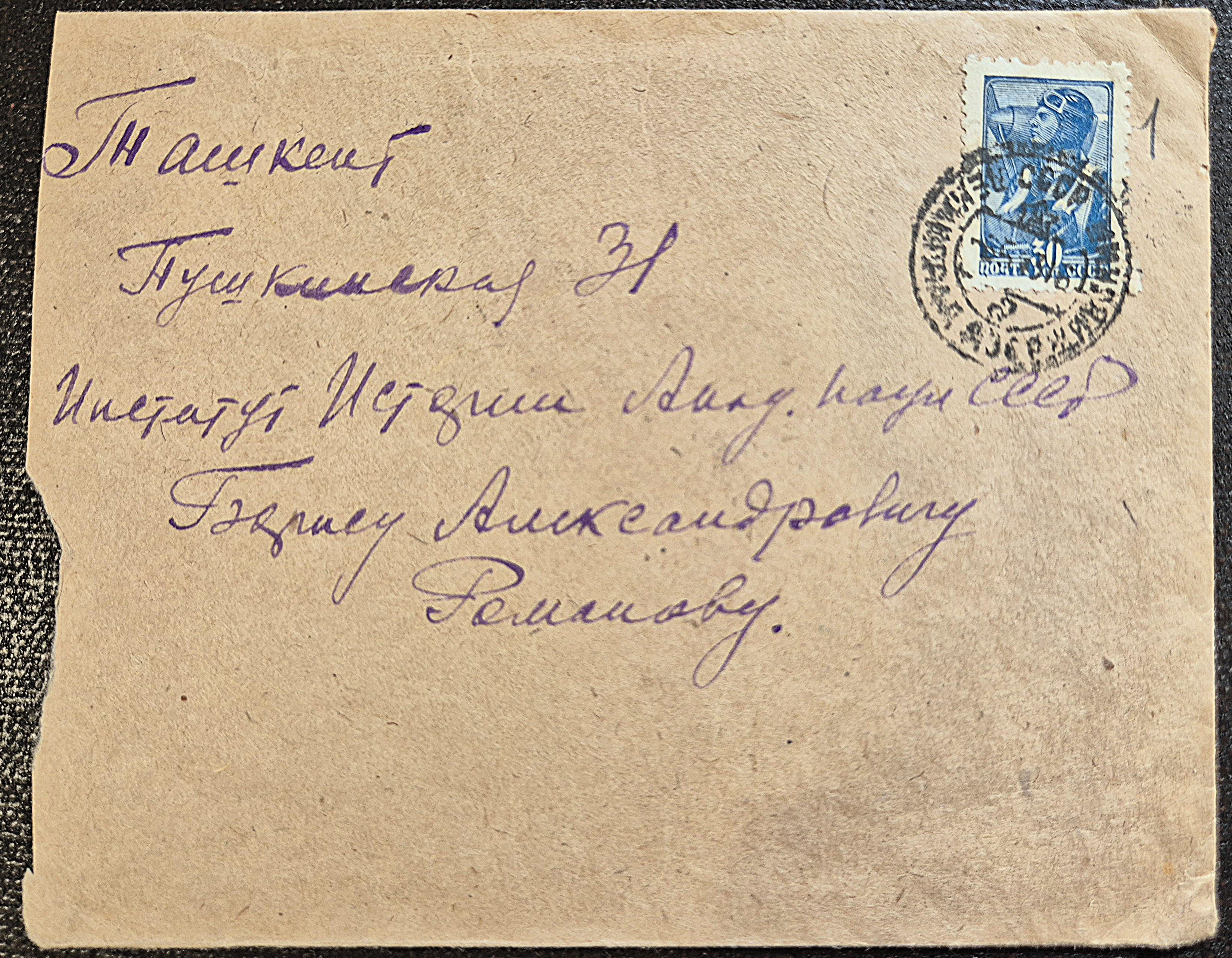

21 июня 1941 г., за день до начала боевых действий, Высшая аттестационная комиссия утвердила решение Ученого совета Института истории АН СССР о присвоении Б.А.Романову ученой степени доктора исторических наук за диссертационную работу, посвященную Дальневосточной политике Российской империи XIX – начала XX века. В ноябре 1941 г. он в числе других крупных ленинградских ученых был эвакуирован из осажденного города в Казань, а затем в Ташкент, в котором обосновались Московское отделение института истории материальной культуры и Институт истории АН СССР.

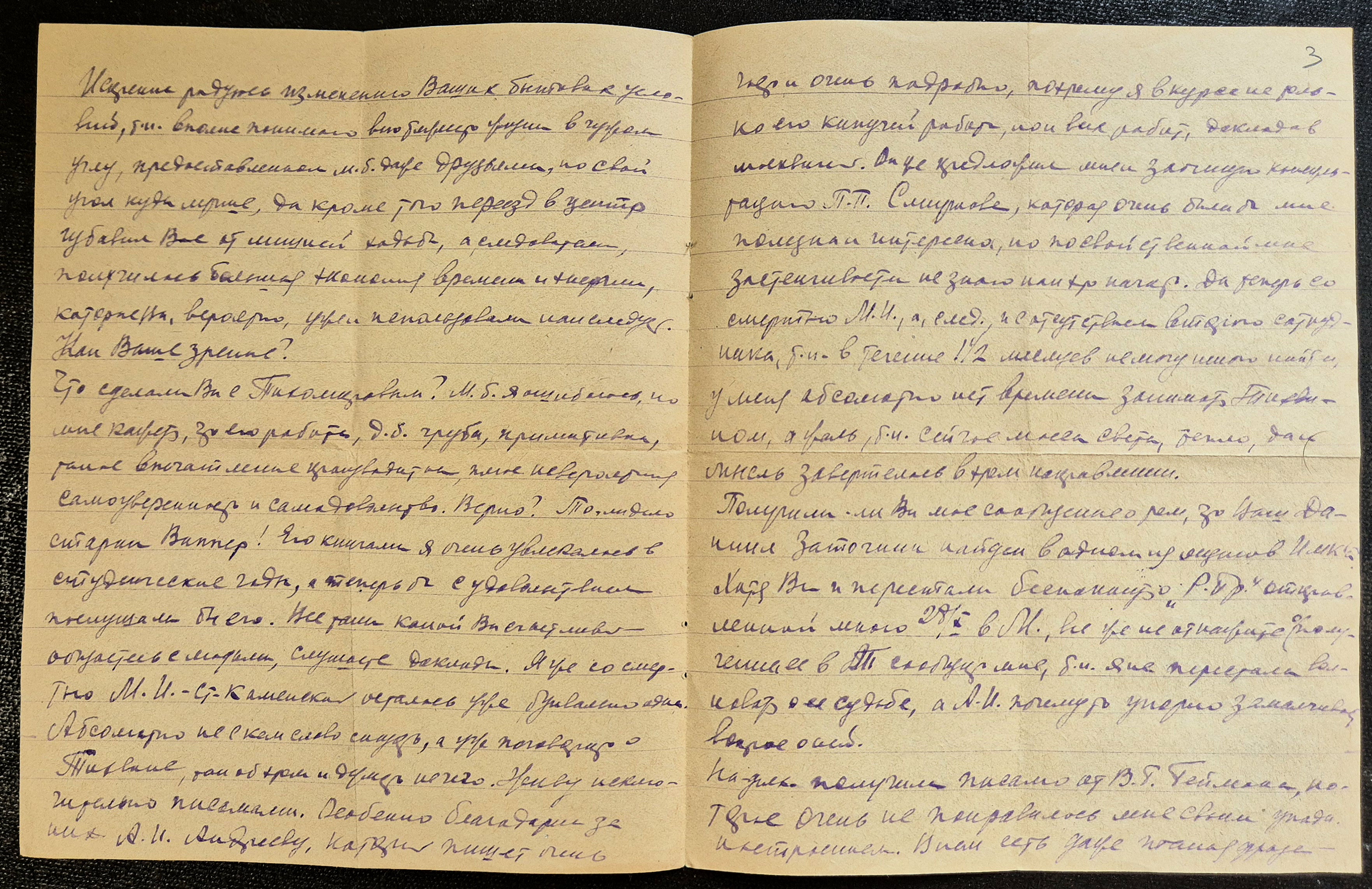

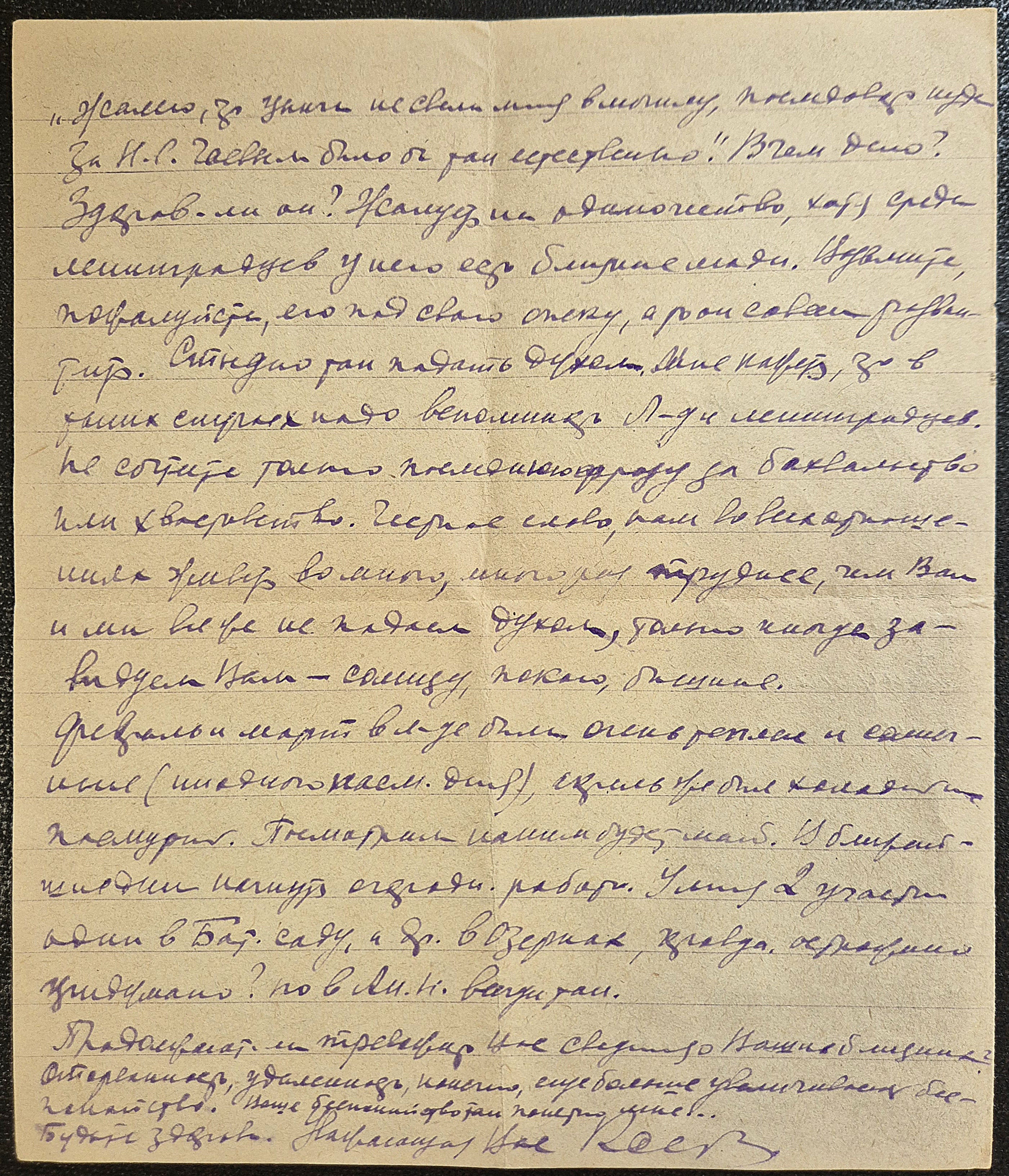

Напротив, К.Н.Сербина осталась в Ленинграде и была назначена 21 марта 1943 г. новым уполномоченным по ЛОИИ АН СССР, что требовало много времени и сил. На этой должности она делала все возможное для сохранения архива института и научных трудов погибших ленинградских ученых. В публикуемом тексте лишь кратко упоминаются отдельные сотрудники, умершие в годы блокады. К.Н.Сербина сообщает о судьбе Н.С.Чаева и М.И.Стеблин-Каменской, отмечая, что фактически в институте она осталась совсем одна, и лишь переписка с коллегами позволяет ей вести научную дискуссию. «Живу исключительно письмами. Особенно благодарна за них А.И.Андрееву, который пишет очень четко и очень подробно, поэтому я в курсе не только его кипучей работы, но и всех работ, докладов москвичей».

Письмо приурочено к празднованию первого мая, но сам текст затрагивает широкий круг вопросов и переживаний К.Н.Сербиной. Исследовательница обеспокоена судьбой исторической науки и эвакуацией коллег в Среднюю Азию. «И так, москвичи возвращаются в Москву, а Ленинградцы на неопределенное время остаются в Ташкенте, боюсь, что не менее, чем на год. Чем же они там будут заниматься? Из писем Геймана, Валка, Грекова видно, что ни одну из задуманных работ нельзя довести до конца из-за отсутствия не только архивных материалов, но и книг», – отмечает она в своем письме.

Административная работа не мешала Ксении Николаевне вести активную переписку со многими коллегами в эвакуации. Из текста видно, что она следила за современными исследованиями, имела собственное мнение о работах и научном стиле московских историков М.Н.Тихомирова, П.П.Смирнова и Р.Ю.Виппера.

Несколько раз в письме К.Н. Сербина возвращается к необходимости продолжить и собственное исследование истории Тихвина – сюжета ставшего основой ее докторской диссертации «Очерки из социально-экономической истории русского города. (Тихвинский посад в XVI-XVIII вв.)», защищенной в 1948 г. и позже опубликованной в виде монографии.

Письмо почти не содержит исправлений и вставок, написано ровным, но спешащим почерком, хотя К.Н.Сербина и отмечала, что «постараюсь писать по возможности отчетливо, но не знаю, удастся ли, т.к. болит рука». Весь текст умещается на двух тетрадных листах, исписанных с обеих сторон. На первом листе вверху имеется приписка о ситуации в семье покойного историка М.Д.Присёлкова, оказавшейся в Рыбинске и нуждавшейся в помощи. Как и вся корреспонденция военного времени, отправленное в Ташкент письмо проверялось военной цензурой, о чем свидетельствует сохранившейся в архиве конверт с соответствующим штампом.

Несмотря на выпавшие на долю К.Н.Сербиной испытания, голод, холод и тяжелую административную работу, как и многие жители Ленинграда, она стойко выносила все лишения, и, даже будучи на расстоянии, заботилась о своих коллегах, призывая их не падать духом: «На днях получила письмо от В.Г.Геймана, но тоже очень не понравилось мне своим упадническим настроением. В нем есть даже такая фраза – “Жалею, что цинга не свела меня в могилу, последовал туда за Н.С.Чаевым, было бы так естественно”. В чем дело? Здоров ли он? Жалуется на одиночество, хотя среди ленинградцев у него есть близкие люди. Возьмите, пожалуйста, его под свою опеку, а то он совсем развалится. Стыдно так падать духом. Мне кажется, что в ваших случаях надо вспомнить Ленинград и ленинградцев. Не сочтите только последнюю фразу за бахвальство или хвастовство. Честное слово, нам во всех отношениях живется во много, много раз труднее, чем Вам и мы все же не падаем духом, только иногда завидуем Вам – солнцу, покою, тишине».

Виртуальную выставку подготовили

н.с. А.Ю. Стефаненко и м.н.с. Д.Е. Муравьев.

© При перепечатке или использовании материалов виртуальной выставки указание в качестве источника информации Санкт-Петербургский институт истории РАН и авторство составителя материала обязательно.

Архив СПбИИ РАН. Фонд 298. Оп. 1. Д. 315. Л. 1–3 об.